○羽曳野市公平委員会証拠調に関する規則

昭和57年5月1日

(公)規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、羽曳野市公平委員会(以下「委員会」という。)が行う審理における証拠調に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(証拠調の原因)

第2条 証拠調は、当事者及びその代理人(以下「当事者等」という。)の申請又は職権により行う。

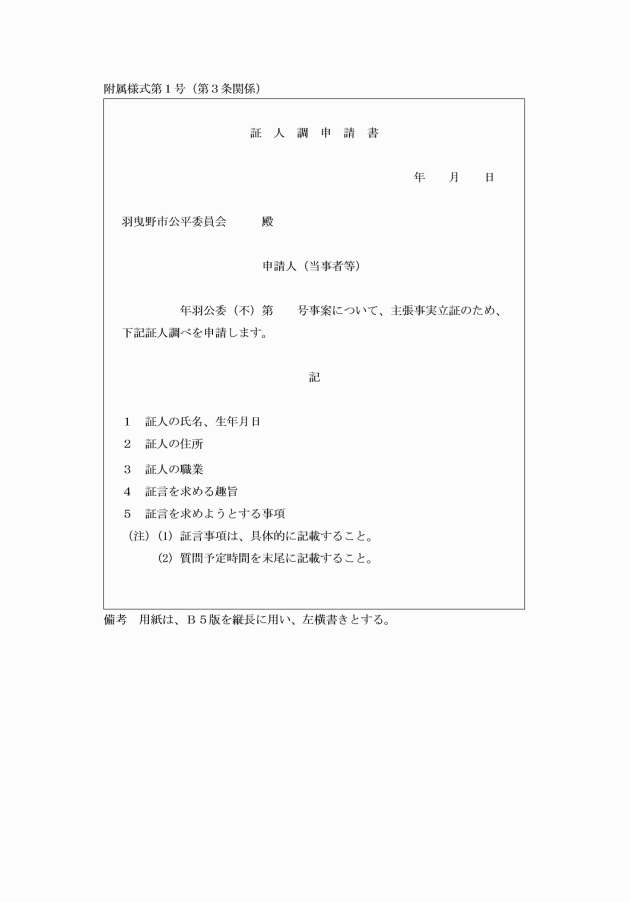

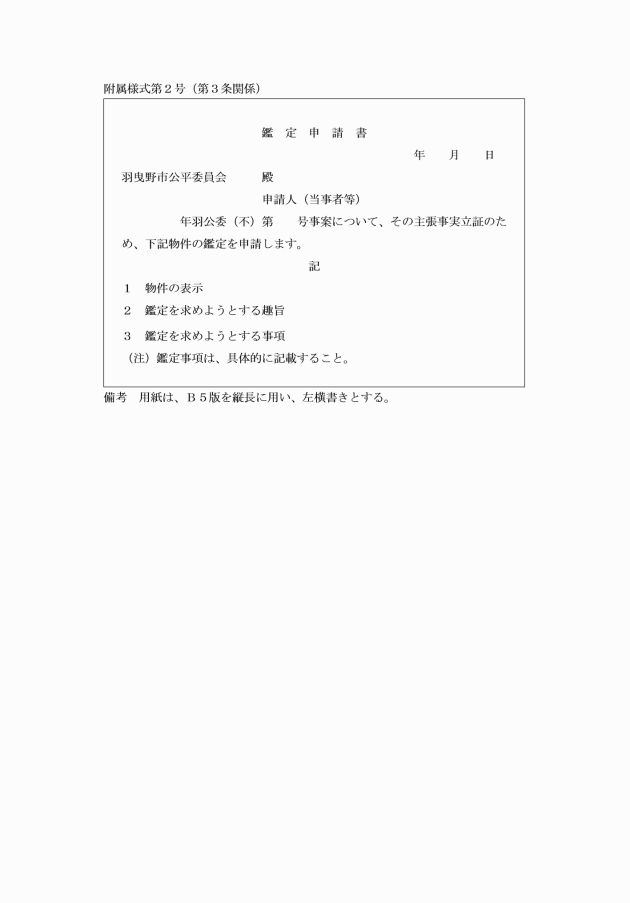

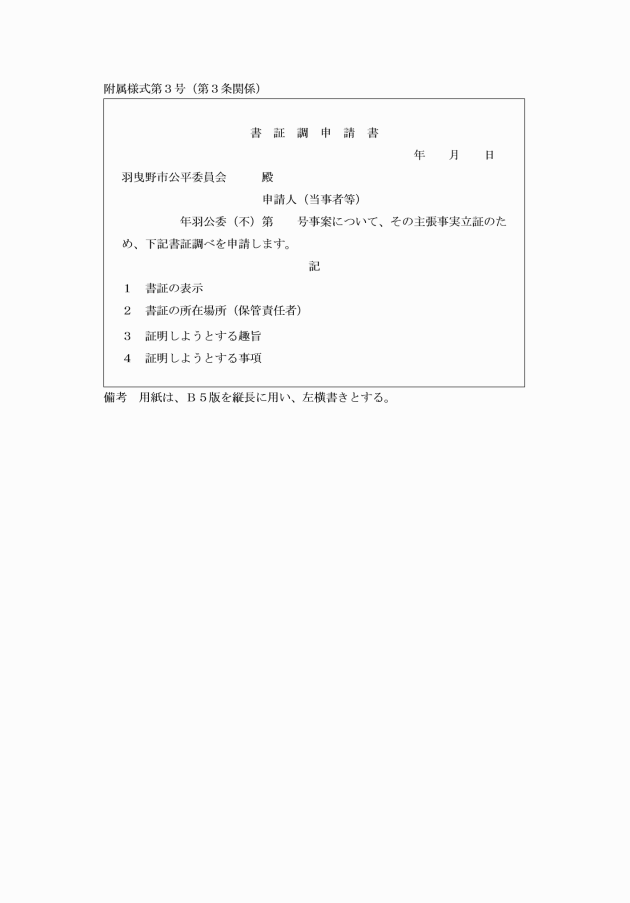

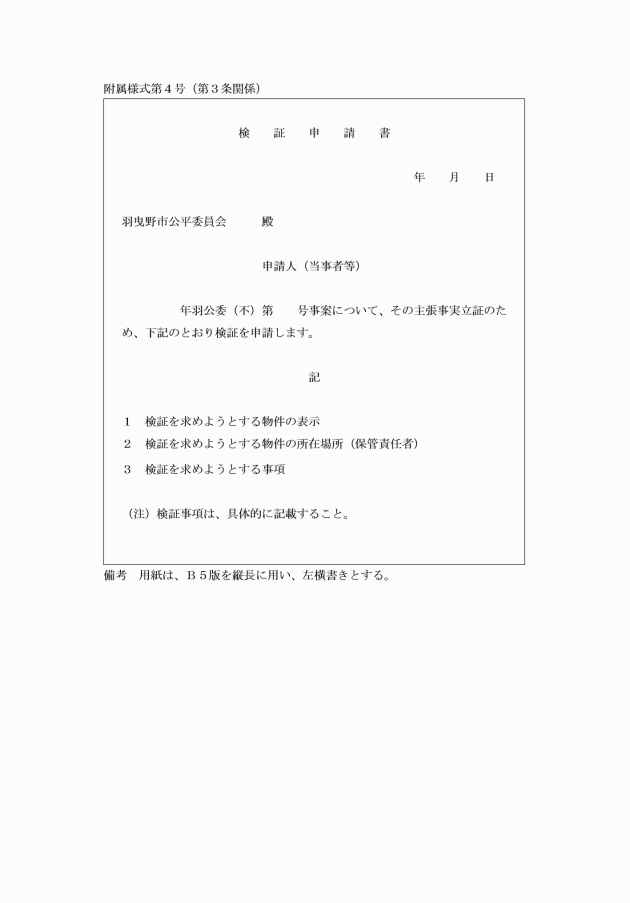

(証拠調の申請手続)

第3条 証拠調の申請をしようとする者(以下「申請人」という。)は、次の各号に定める証拠調申請書に必要事項を記載し、それぞれ3通を委員会に提出しなければならない。

(1) 証人調申請書

(2) 鑑定申請書

(3) 書証調申請書

(4) 検証申請書

2 委員会は、不適当と認めるときは、証拠調の申請を受理しないことがある。

3 第1項の申請を受理したときは、その旨を申請人及び相手方に通知するものとする。

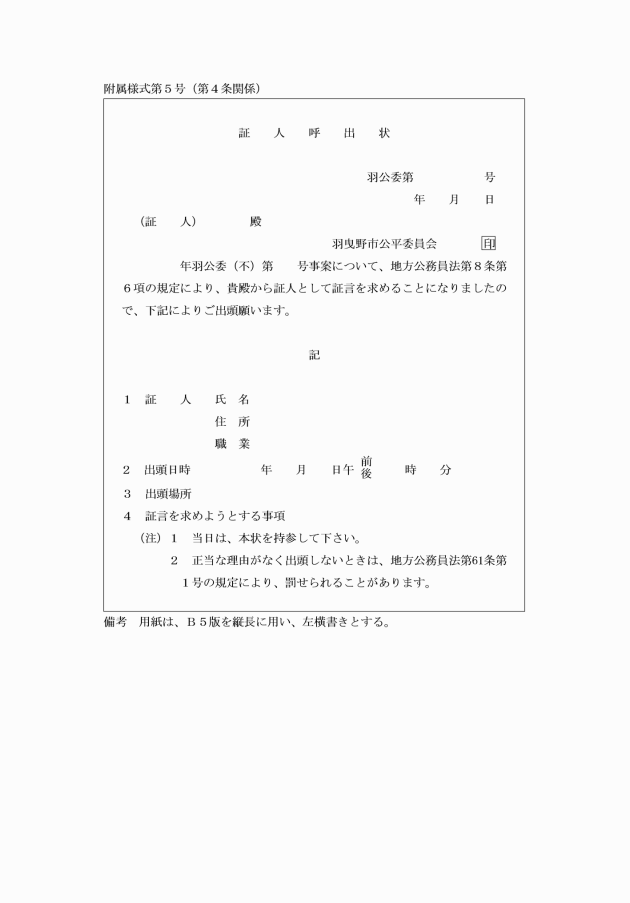

(呼出し)

第4条 証人の呼出しは、証人呼出状により行う。

(委員長の教示)

第5条 委員長は、証人に対し、宣誓前に宣誓の趣旨を教示し、かつ、偽証した場合には、罰せられる旨を警告するものとする。

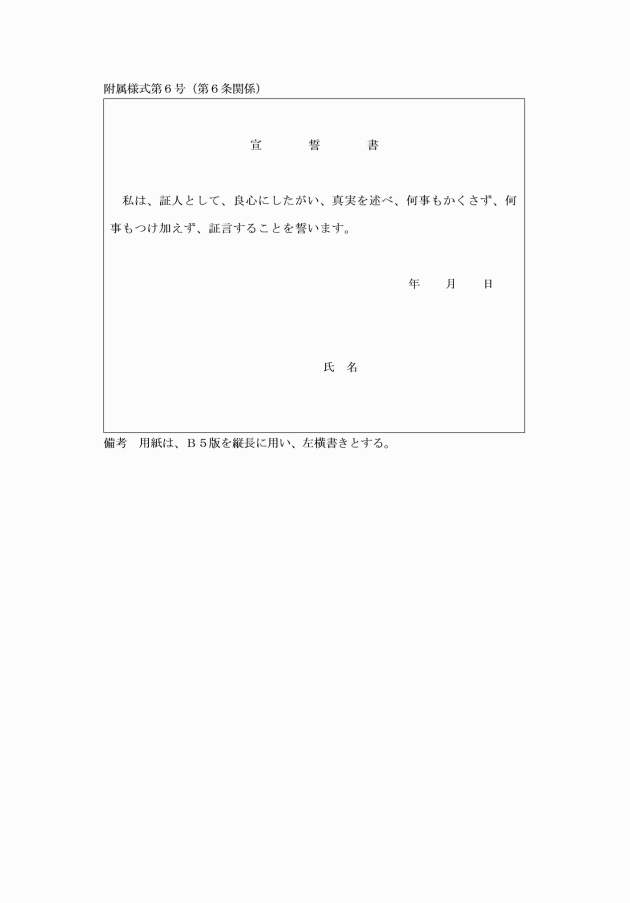

(宣誓)

第6条 証人に行わせる宣誓は、宣誓書によるものとし、これを朗読させ、署名させるものとする。ただし、特別の事情によりこれを朗読し、又は署名することができないときは、この限りでない。

(尋問)

第7条 証人は、各別に尋問するものとし、後に尋問する証人は、審理場外で待機させるものとする。ただし、委員会が特に必要があると認める場合には、入場を許すものとする。

2 申請に基づく証人に対する尋問は、次の順序による。

(1) 証人は、その申請をした当事者等がまず尋問し、その尋問が終つたのち、他の当事者等が尋問することができる。

(2) 委員長は、当事者等の尋問が終つたのち、証人を尋問することができる。

(3) 委員長は、必要があると認めるときは、いつでも自ら尋問し、又当事者等の尋問を許すことができる。

(4) 各委員は、委員長に告げて証人を尋問することができる。

3 委員長は、尋問が次に掲げるものその他これに準ずるものであつて、相当でないと認めるときは、申立てにより又は職権でこれを制限することができる。

(1) 具体的又は個別的でない尋問

(2) 誘導尋問

(3) 証人を侮辱し、又は困惑させる尋問

(4) すでにした尋問と重複する尋問

(5) 意見の陳述を求める尋問

(6) 証人が直接経験しなかつた事項について陳述を求める尋問

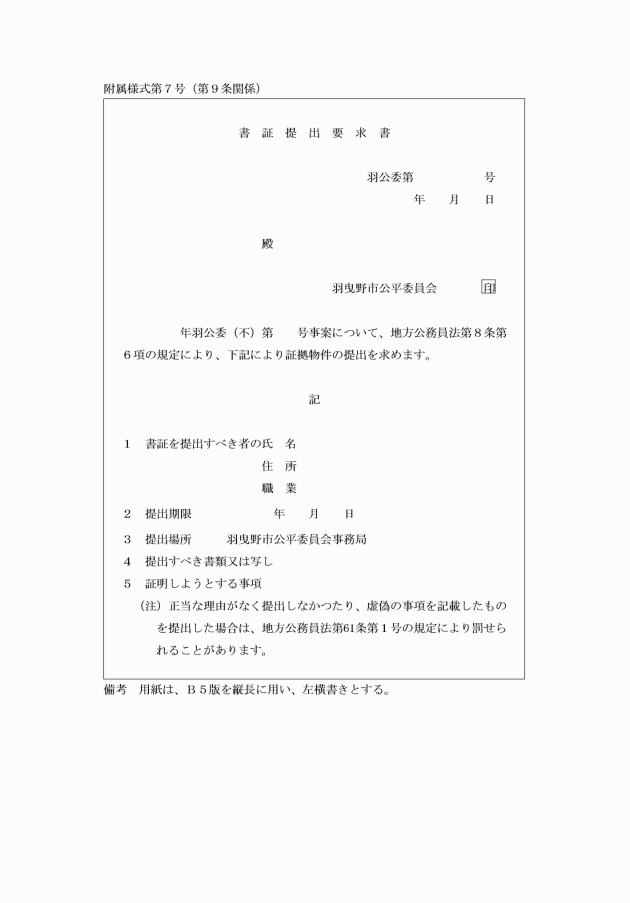

(提出要求)

第9条 書証の提出要求は、書証提出要求書により行う。

(検証)

第10条 検証は、委員会が日時及び場所を指定して行うものとする。

2 委員会は、必要があると認めるときは、検証物の提出を求めることができる。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年5月1日施行)

附則(平成元年12月11日(公)規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月11日施行)

附則(平成28年3月31日(公)規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年4月11日(公)規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。