○羽曳野市下水道条例施行規則

昭和63年6月24日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、羽曳野市下水道条例(昭和63年羽曳野市条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(1) 下水及び汚水 それぞれ下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) レベル一地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(5) レベル二地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(6) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。

ア 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

イ 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(7) その他排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

(排水設備の固着方法)

第3条 条例第3条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 取付管の接続孔の管底高とくい違いの生じないようにすること。

(2) 内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げとするなど、漏水を防止するため必要な措置を講ずること。

(3) 勾配に注意して差し入れること。

(4) 前3号により難いときは、市長の指示を受けること。

(排水設備の構造基準)

第4条 排水設備の構造基準は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条及び条例第3条に規定するもののほか、次に定めるところによらなければならない。ただし、市長がこれにより難いと認めるときは、別に定める。

(1) 水洗便所、台所、浴場及び洗濯場等の汚水のはけ口には、防臭装置を設けること。

(2) 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。

(3) 台所、浴場、及び洗濯場等の汚水のはけ口には、ごみその他の固形物の流入をとめるために目幅10ミリメートル以下の有効なごみよけ又はストレーナーを設けること。

(4) 土砂を多量に排出する箇所には、適当な砂留めを設けること。

(5) 油脂類を多量に排出するおそれのある箇所には、油脂遮断装置を設けること。

(6) 管渠

ア 汚水管渠の勾配

排水管の内径(単位ミリメートル) | 勾配 |

75以上 | 100分の2.5以上 |

100以上 | 100分の2以上 |

150以上 | 100分の1.5以上 |

200以上 | 100分の1.2以上 |

250以上 | 100分の1以上 |

イ 雨水管渠の勾配

排水管の内径(単位ミリメートル) | 勾配 |

100以上 | 100分の1.5以上 |

150以上 | 100分の1.2以上 |

200以上 | 100分の1以上 |

ウ 枝管の内径

枝管の種別 | 枝管の内径 |

小便器、手洗器及び洗面器接続管 | 50ミリメートル以上 |

浴槽(家庭用)接続管及び炊事場接続管 | 75ミリメートル以上 |

大便器接続管 | 75ミリメートル以上 |

エ 土被り

形態 | 土被り |

宅地内 | 20センチメートル |

私道(歩道) | 45センチメートル |

私道(車道) | 75センチメートル |

(7) ます

種別 | 排水管の内径 | ますの内のり |

第1種 | 200ミリメートル未満 | 150ミリメートル 200ミリメートル 300ミリメートル |

(1) 申請地付近の位置図及び次の事項を表示した平面図(縮尺100分の1)

ア 排水設備等の新設等を行おうとする土地(以下「申請地」という。)の形状及び面積

イ 申請地付近の道路及び公共下水道施設の位置

ウ 申請地内にある建築物、井戸及び当該建築物内の便所、台所、浴場、洗濯場等の汚水を排除する施設の位置

エ 申請地内の雨水を排除する施設の位置

オ 排水管渠の配置、形状、寸法及び勾配

カ ますの位置及び寸法

キ 他人の排水設備を使用しようとするときは、その位置

ク 除害施設、ポンプ施設等を設けるときは、その位置

ケ その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(2) 申請地の面積が500平方メートル以上であるときは、申請地の地表勾配及び排水管渠の勾配を表示した縦断面図(縮尺 横は300分の1、縦は30分の1)

(3) 除害施設、ポンプ施設等を設けるときは、その構造、能力、形状及び寸法等を表示した図面(縮尺50分の1)

(4) 他人の土地又は排水設備等を使用しようとするときは、その同意書

(5) 建築物の占有者が排水設備等の新設等をしようとするときは、当該建築物の所有者の同意書

2 前項の規定は、条例第5条第2項本文の規定により同条第1項の確認を受けた事項を変更する場合に準用する。

(排水設備等の軽微な変更)

第6条 条例第5条第2項ただし書に規定する排水設備等の機能に影響を及ぼすおそれのない変更とは、次に掲げる変更をいう。

(1) 屋内の排水管に固着する洗面器、水洗便所の水槽及び便器の大きさ及び位置の変更

(2) 防臭装置、ストレーナー及び金網等の変更で、確認を受けたものと同程度以上の能力のあるものへの変更

(3) その他特に市長が認めた軽微な変更

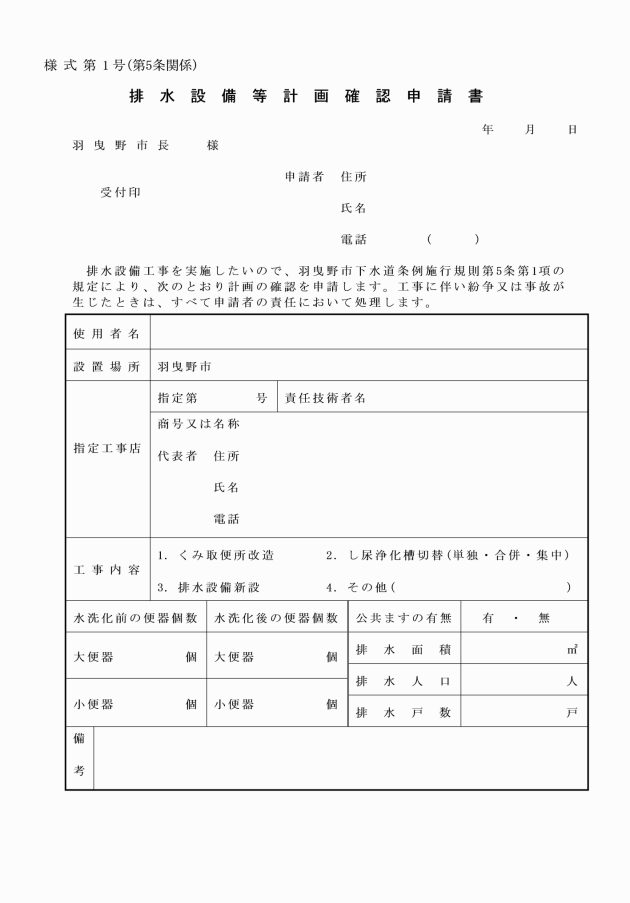

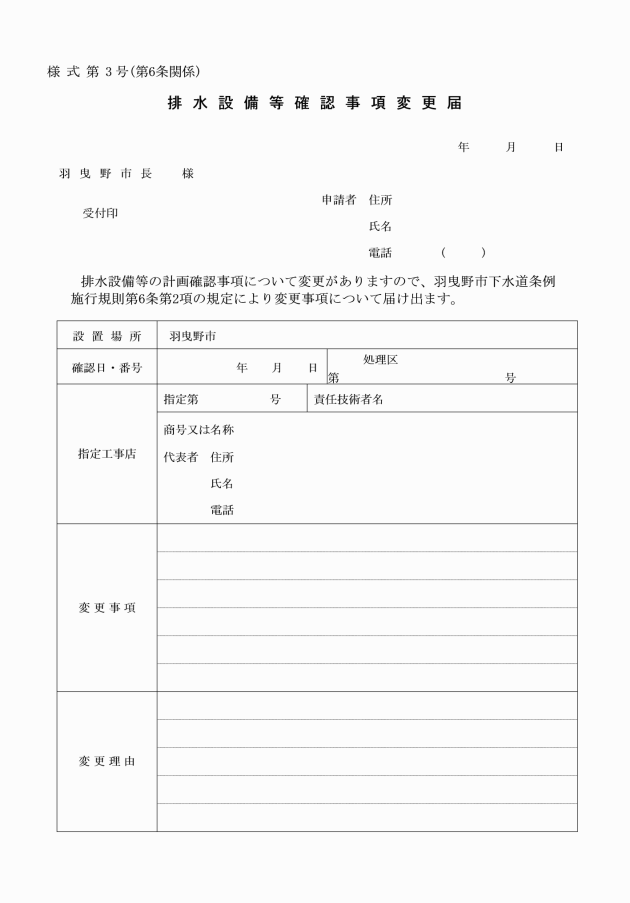

2 条例第5条第2項ただし書に規定する届出は、排水設備等確認事項変更届(様式第3号)によらなければならない。

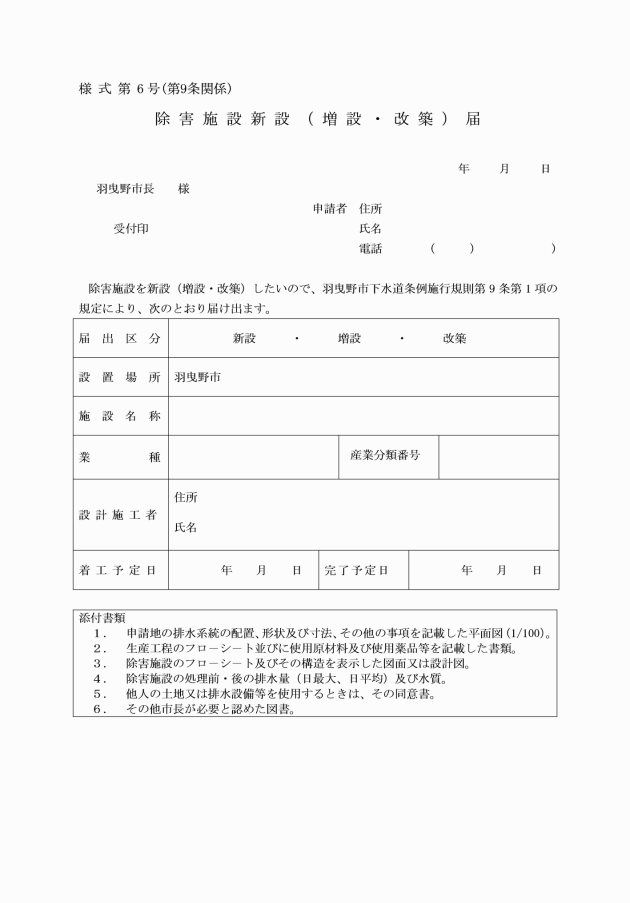

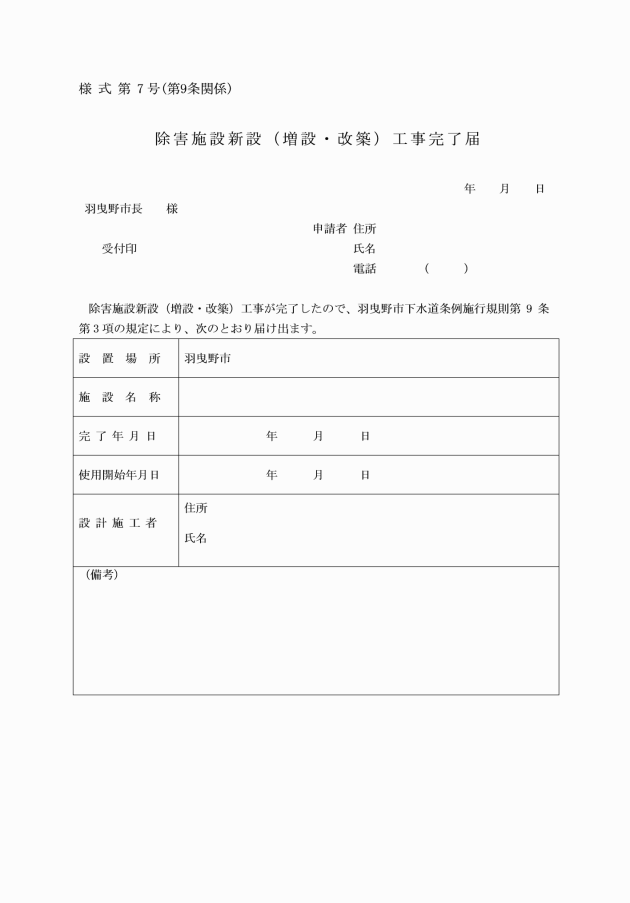

2 前項の規定による届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 次の事項を記載した平面図(縮尺100分の1)

ア 申請地の排水系統の配置、形状及び寸法

イ 申請地付近の公共下水道施設の位置

ウ 工場及び事業場内の建築物の配置並びに使用薬品

エ 採水ピット、除害施設及びポンプ施設の位置

オ 他人の排水設備等を使用するときは、その位置

カ その他工場及び事業場内の排水を明らかにするために必要な事項

(2) 生産工程のフローシート並びに使用原材料及び使用薬品を記載した書類

(3) 除害施設のフローシート及びその構造を表示した図面

(4) 他人の土地又は排水設備等を使用するときは、その同意書

(除害施設等管理責任者の業務)

第10条 条例第15条第1項に規定する規則で定める除害施設等管理責任者の業務は、次に掲げるものとする。

(1) 除害施設等の操作及び維持管理に関すること。

(2) 除害施設等からの排出水の水質の測定及び記録に関すること。

(3) 除害施設等から発生する汚泥の把握に関すること。

(4) 除害施設等に破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること。

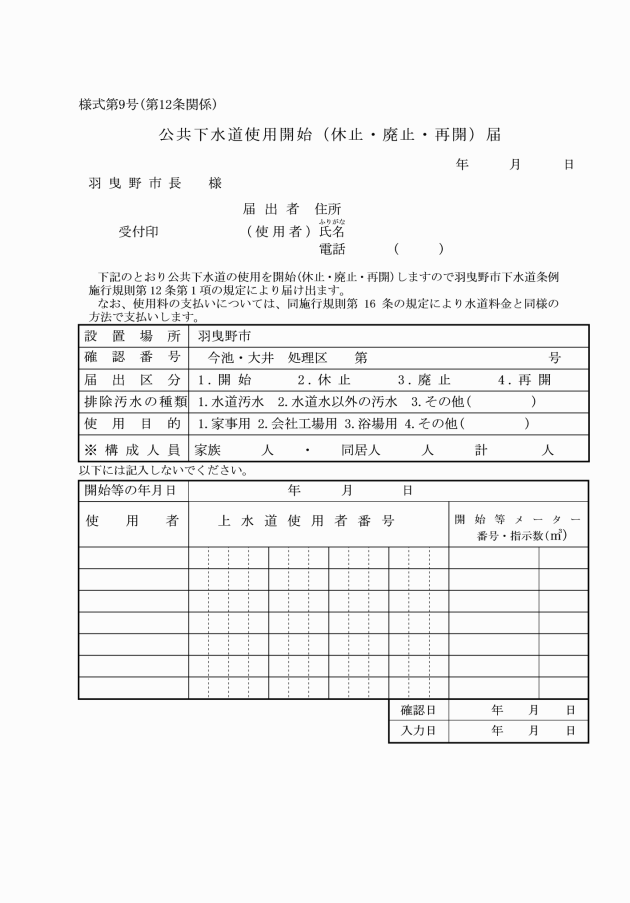

2 前項の場合において、公共下水道の使用の休止又は廃止の届出をしないときは、これを使用しているものとみなす。

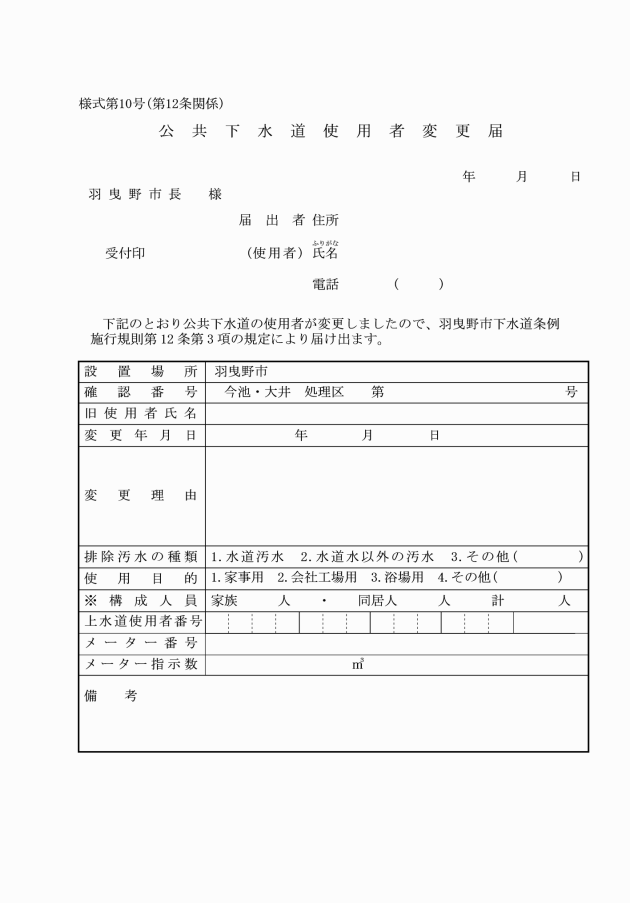

3 使用者に変更があったときは、新たに使用者となった者は、遅滞なく、公共下水道使用者変更届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

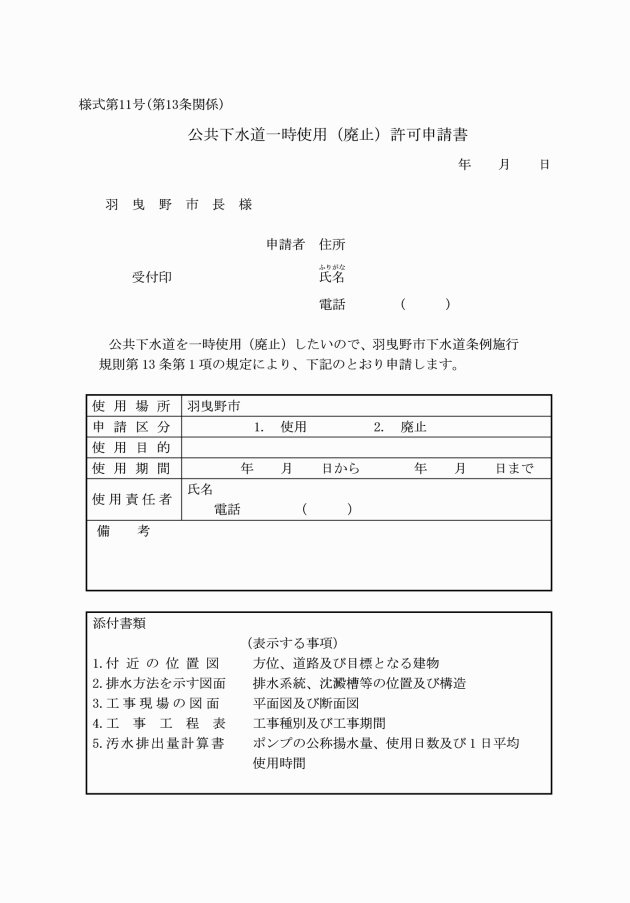

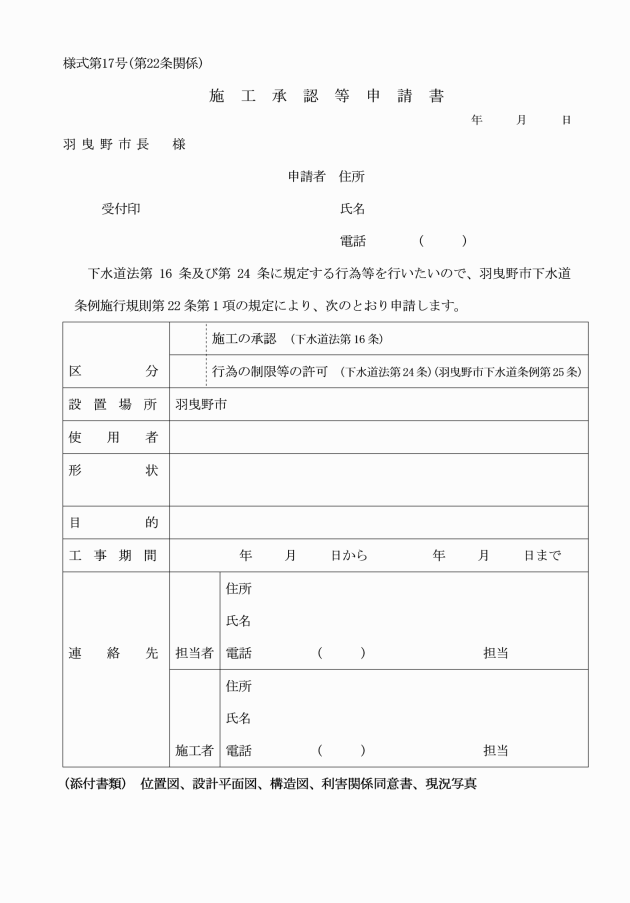

書類の種類 | 表示する事項 |

付近の位置図 | 方位、道路及び目標となる建物 |

排水方法を示す図面 | 排水系統、沈澱槽等の位置及び構造 |

工事現場の図面 | 平面図及び断面図 |

工事工程表 | 工事種別及び工事期間 |

汚水排出量計算書 | ポンプの公称揚水量、使用日数及び1日平均使用時間 |

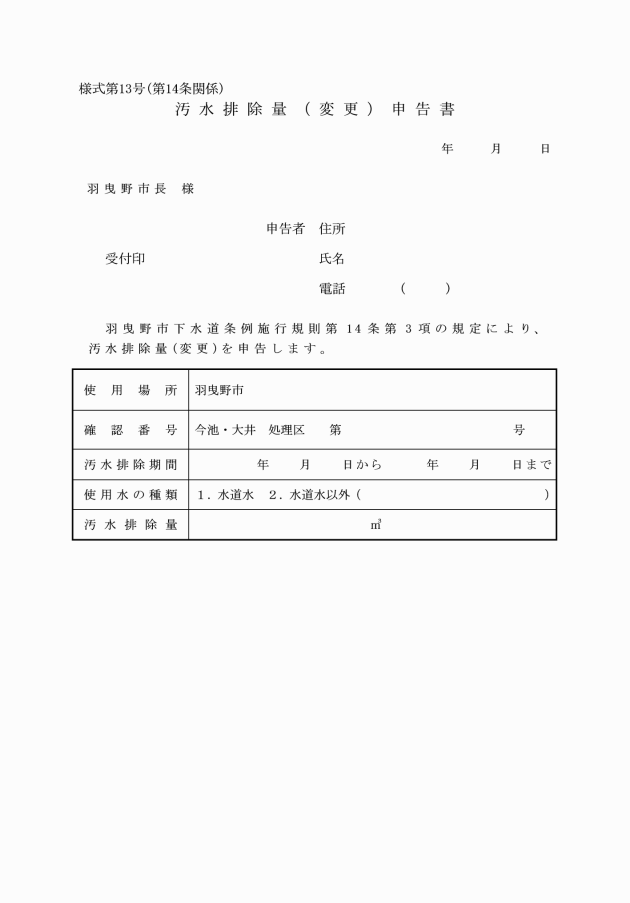

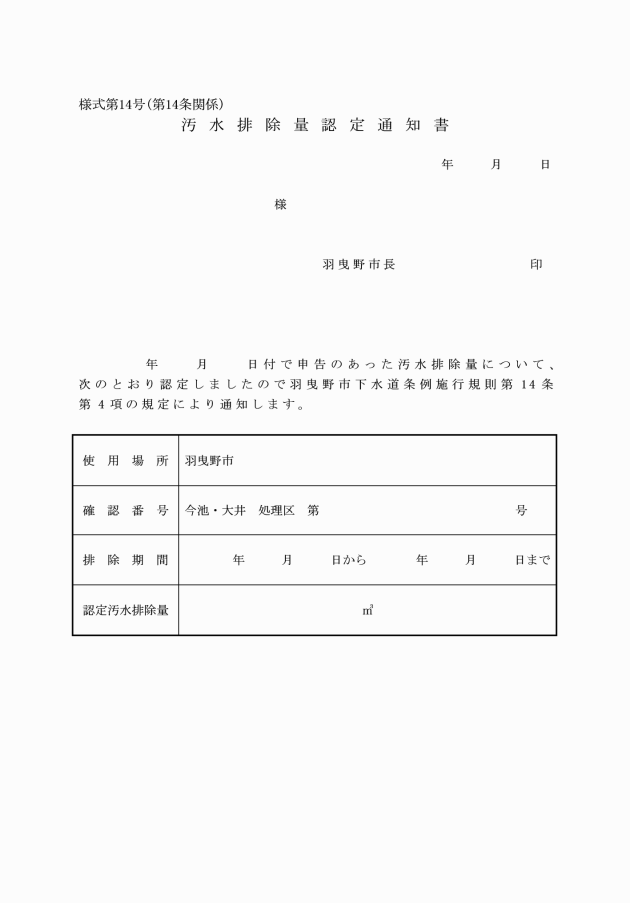

(汚水排除量の認定)

第14条 条例第21条第1項第2号の規定による汚水排除量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水以外の水を家事用にのみ使用した場合は、1世帯4人までは1使用月につき20立方メートルとし、4人を超えるときは1人を増すごとに5立方メートルを加算する。

(2) 水道水及び水道水以外の水を家事用にのみ併用した場合は、前号により算出した量の2分の1を水道の使用水量に加算する。

(3) 前2号以外のものについては、使用者の世帯人数、揚水設備の能力、その他の使用状況等を勘案して汚水の排除量を認定する。この場合において、市長が必要があると認めるときは、計測するために必要な装置を設置することができるものとする。

2 前項において、その使用が月の中途から開始又は休止若しくは廃止されたときの汚水の排除量は、日割によるものとする。

(使用の休止又は廃止の届出のない場合の料金)

第15条 条例第17条の規定による使用の休止又は廃止の届出がないときは、汚水を排出しない場合でも基本料金を徴収する。ただし、羽曳野市水道事業給水条例(昭和38年羽曳野市条例第231号)第20条の規定による使用の中止又は廃止の届出のある場合は、この限りでない。

(使用料の徴収方法)

第16条 使用料の徴収は、条例第18条第2項の規定又はこの規則に定めるもののほか、水道使用料の徴収方法による。

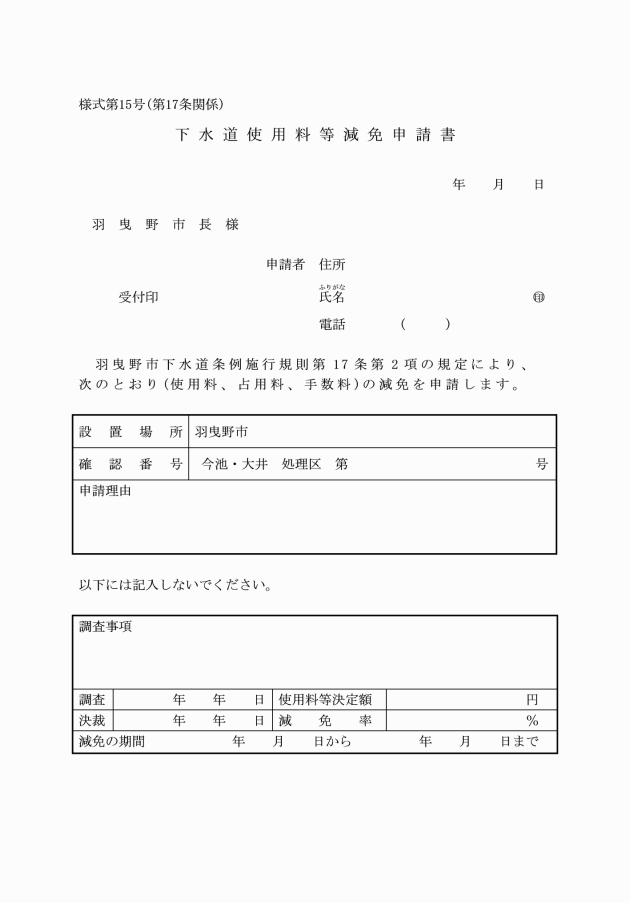

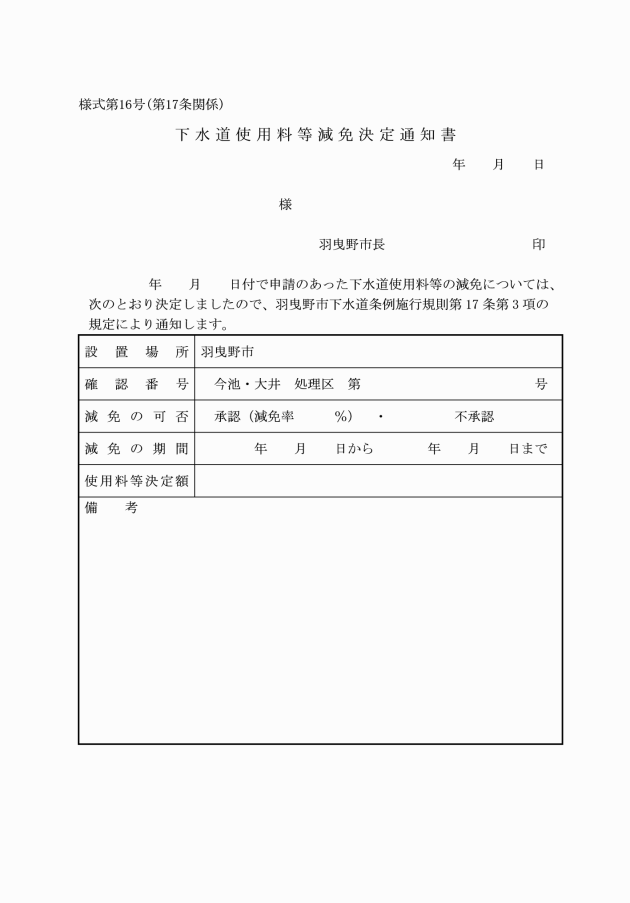

(使用料等の減免)

第17条 条例第29条の規定による手数料、使用料若しくは占用料の減額又は免除(以下「減免」という。)の額は、使用者間の均衡を失しない範囲内において市長が適当と認める額とする。

2 減免を受けようとする者は、下水道使用料等減免申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 前号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

(耐震性能)

第19条 重要な排水施設(これを補完する施設を含む。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) レベル一地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。

(2) レベル二地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力を保持すること。

2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。

(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれのある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)

第21条 条例第23条第6号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。

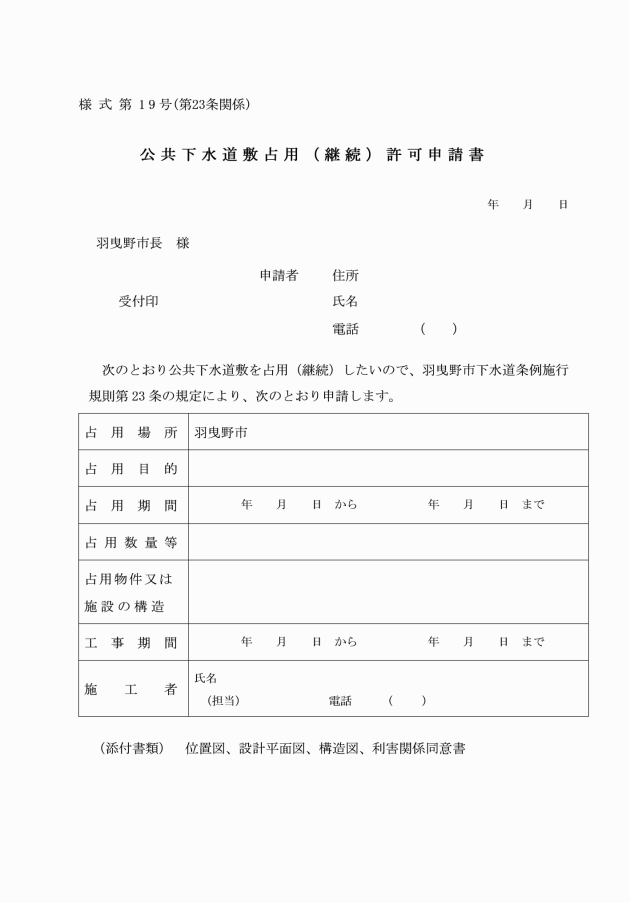

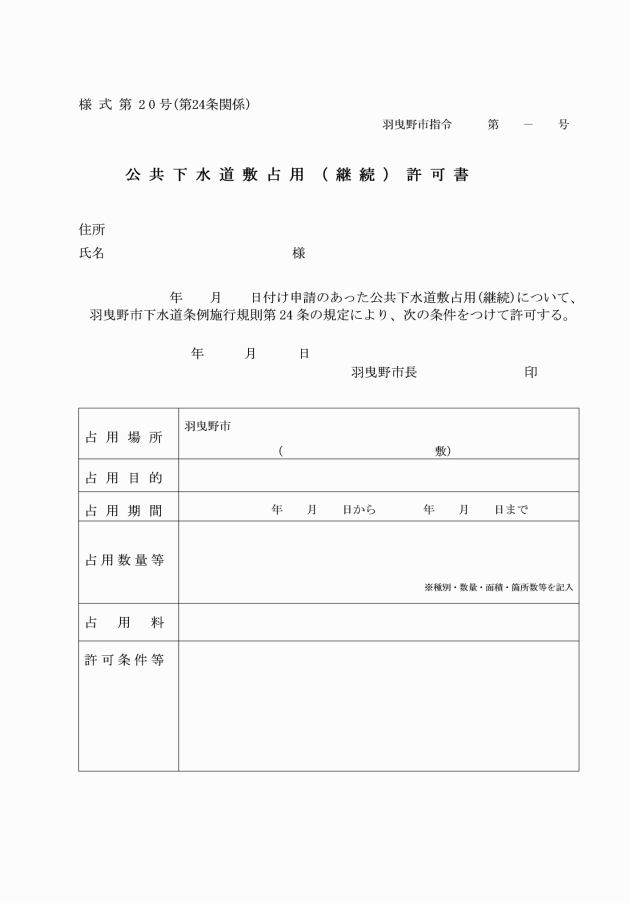

(1) 工作物を設置しようとするときは、その設計図及び工事仕様書。ただし、軽微なものについては、その一部を省略することができる。

(2) 公共下水道敷の占用が、隣接の土地又は建物の所有者若しくは占有者に利害関係があると認められるときは、その者の同意書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 占用の許可期間は、5年以内とする。

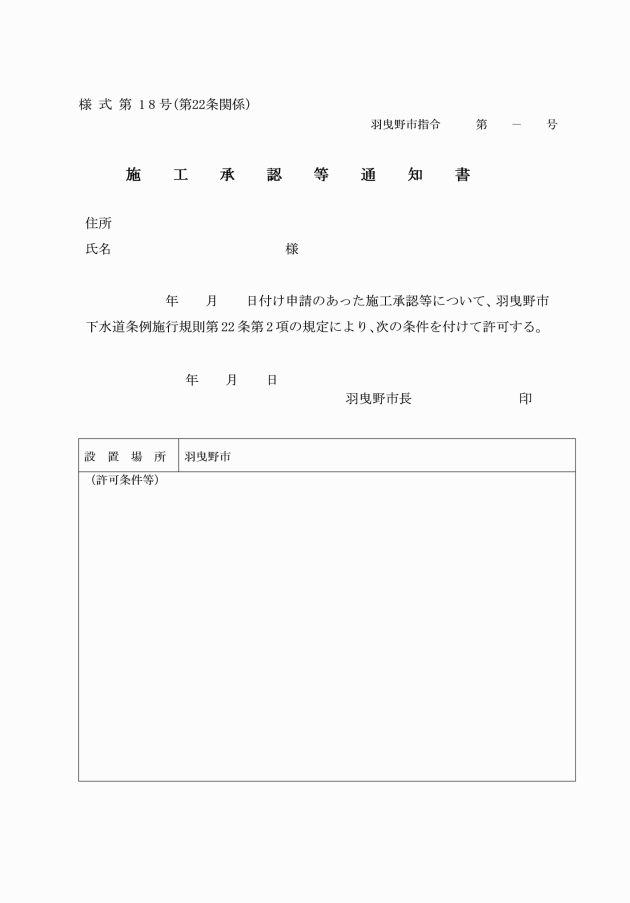

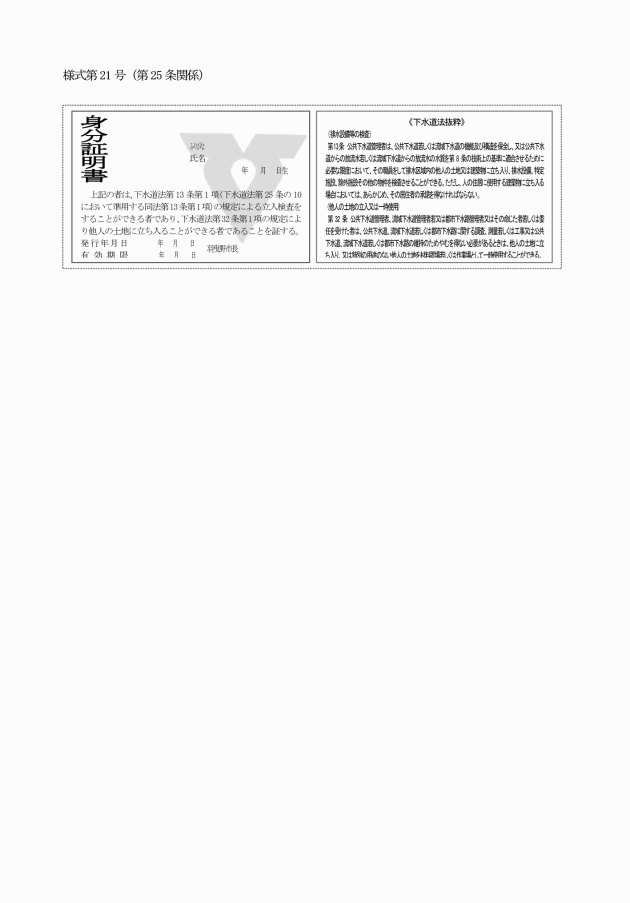

(身分を示す証明書)

第25条 法第13条第2項及び第32条第5項に規定する身分を示す証明書は、様式第21号によるものとする。

(委任)

第26条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

附則(平成6年3月30日規則第8号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成10年3月30日規則第11号)

(施行期日)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月2日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の羽曳野市下水道条例施行規則第16条の規定は、この規則の施行の日以後の条例第9条の規定に基づく手数料、条例第18条の規定に基づく使用料又は条例第27条の規定に基づく占用料について適用し、同日前の条例第9条の規定に基づく手数料、条例第18条の規定に基づく使用料又は条例第27条の規定に基づく占用料については、なお従前の例による。

附則(平成19年8月20日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年8月20日施行)

附則(平成25年3月29日規則第52号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の羽曳野市下水道条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、この規則による改正後の羽曳野市下水道条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則の様式により交付された書面で現に効力を有するものは、新規則の様式により交付された書面とみなす。

4 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(羽曳野市水洗便所改造資金助成規則の一部改正)

5 羽曳野市水洗便所改造資金助成規則(昭和63年羽曳野市規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成30年9月28日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

附則(令和5年3月31日規則第26号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。