○羽曳野市職員の早出遅出勤務命令取扱規程

令和6年3月22日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、羽曳野市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年羽曳野市規則第5号。以下「規則」という。)第3条の2の規定により、職員に早出遅出勤務を命ずる場合における取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 早出遅出勤務 規則第3条の2第1項に規定する早出遅出勤務をいう。

(2) 勤務間インターバル 規則第3条の2第1項第3号に規定する勤務間インターバルをいう。

(3) 所属長 羽曳野市事務決裁規程(平成15年羽曳野市訓令第1号)別表第1号の2の項において、決裁をする者をいう。

(妊娠、出産、育児又は介護のための早出遅出勤務の対象者)

第3条 規則第3条の2第1項第1号に規定する職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 妊娠中の職員又は産後1年を経過しない職員

(2) 妊娠中の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)又は産後1年を経過しない妻がいる職員

(3) 中学校就学の始期に達するまでの子(羽曳野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年羽曳野市条例第2号。以下「条例」という。)第8条の3第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下同じ。)のある職員

(4) 条例第16条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員

(公務の能率又は市民サービスの向上が図られる業務)

第4条 規則第3条の2第1項第2号に規定する業務は、次に掲げる業務その他公務の能率又は市民サービスの向上が図られると所属長が認める業務とする。

(2) 歳入の徴収、会議イベント、窓口、会場設営等であって、勤務時間外に行うことが必要な業務

(3) 電算データの整理、保守等であって、勤務時間外に行わなければ処理できない業務

(4) 勤務時間外に行うことがその効率的な遂行に資すると見込まれる業務

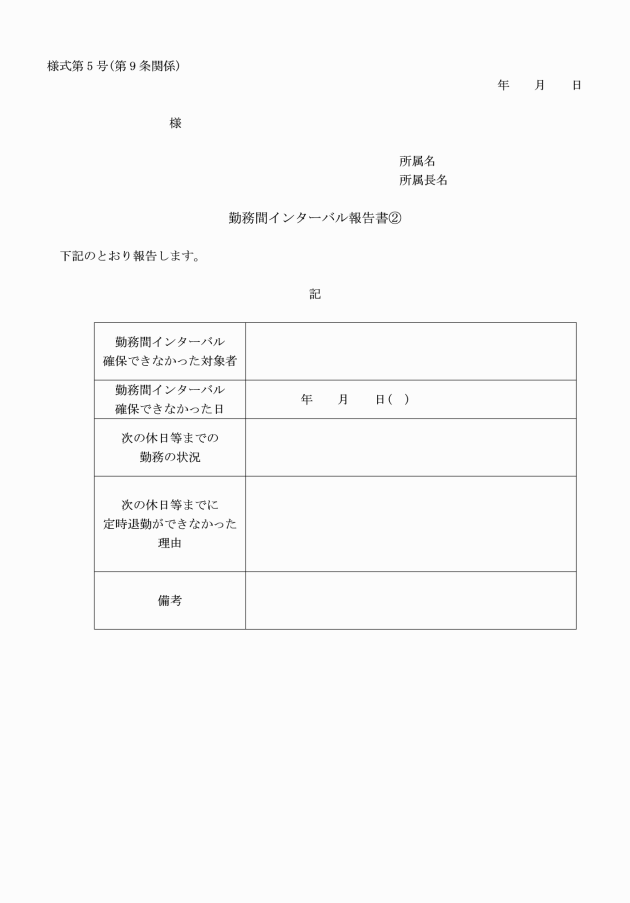

(勤務間インターバルの確保)

第5条 規則第3条の2第3項の市長が定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙に関する業務のうち、開票に関するものに従事する場合

(2) 規則第7条第3項に規定する特例業務に従事する場合

(早出遅出勤務の申出等)

第6条 早出遅出勤務をしようとする職員(規則第3条の2第1項第1号に掲げる場合に該当する職員に限る。)は、早出遅出勤務を行う期間の初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)を明らかにして、早出遅出勤務開始日の前日までに、所属長に対し、申出を行うものとする。

2 所属長は、前項の申出をした職員が規則第3条の2第1項第1号に掲げる場合に該当するかどうかを確認するために必要があると認めるときは、当該職員に対し、その確認のために必要な書類の提出を求めることができる。

(1) 当該申出に係る子及び要介護者が死亡した場合

(2) 当該申出に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該申出をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該申出をした職員が当該申出に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該申出に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 当該申出に係る要介護者と当該申出をした職員との親族関係が消滅した場合

(6) 前各号に掲げる場合のほか、当該申出をした職員が規則第3条の2第1項第1号に掲げる職員に該当しなくなった場合

3 職員は、第1項各号に掲げる事由が生じたときは、速やかにその旨を所属長に届け出なければならない。

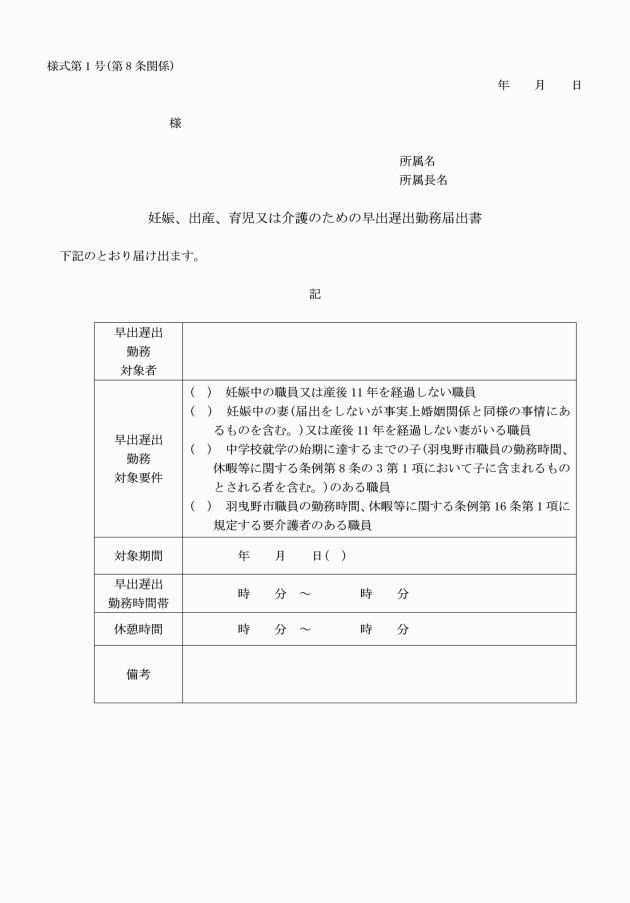

(1) 規則第3条の2第1項第1号に掲げる事由に該当する場合における早出遅出勤務 妊娠、出産、育児又は介護のための早出遅出勤務届出書(様式第1号)

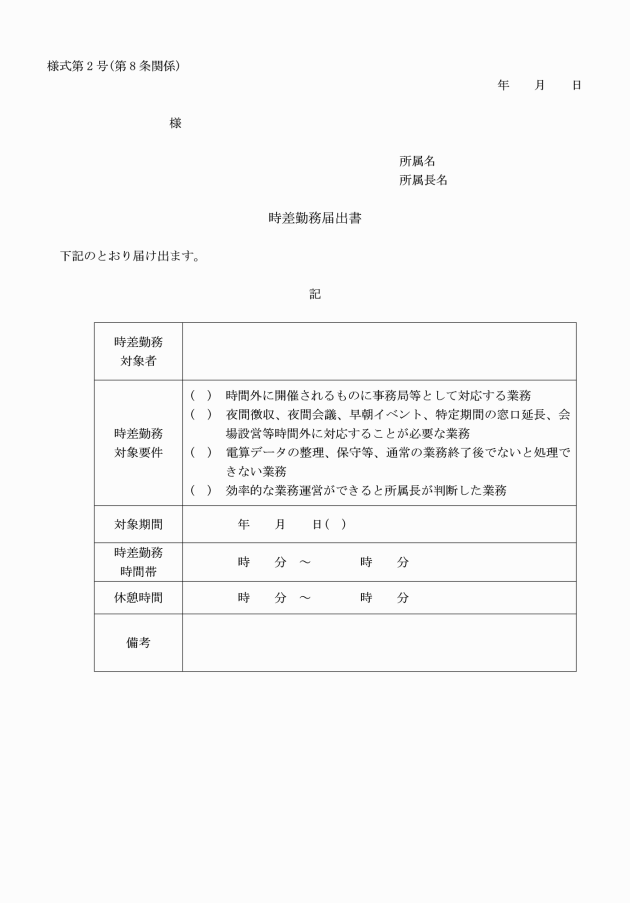

(2) 規則第3条の2第1項第2号に掲げる事由に該当する場合における早出遅出勤務 時差勤務届出書(様式第2号)

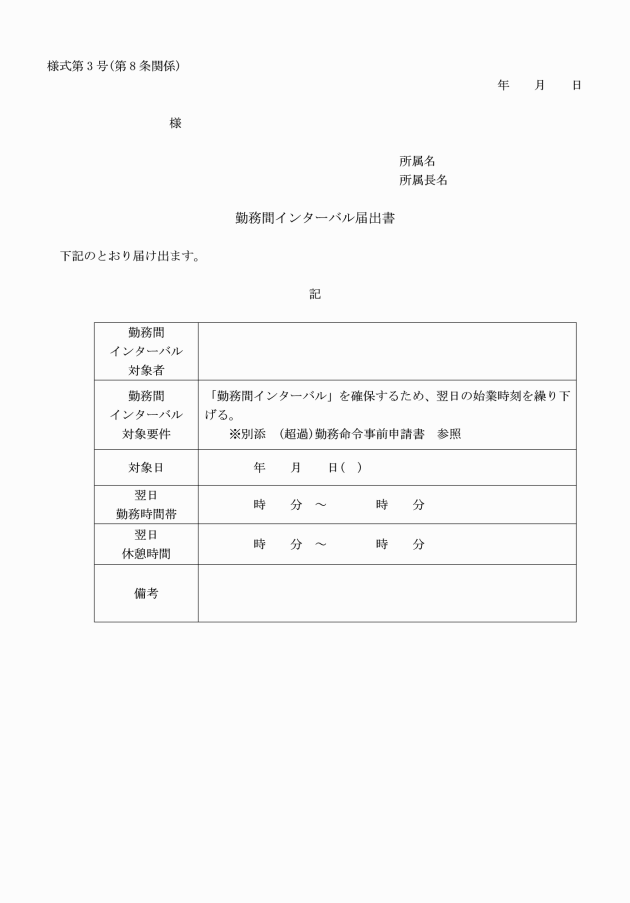

(3) 規則第3条の2第1項第3号に掲げる事由に該当する場合における早出遅出勤務 勤務間インターバル届出書(様式第3号)

(留意事項)

第10条 所属長は、早出遅出勤務を命ずることにより、所属の業務の遂行に支障が生じないよう公務体制の確保に努め、特に開庁時間において市民サービスが低下することがないよう留意しなければならない。

附則

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。