学校の取組み

特色ある学校づくり62 R7.12.25

本日より、湛水水田に向けての本格的な工事がはじまりました。5年生が司会となり、工事の開式を行いました。児童代表の2年生がしっかりと工事の人に挨拶をしてくれました。子どもたちは麻袋に土をいれ土嚢づくりを行いました。小雨の中、一生懸命に手伝ってくれました。

工事の完成を願った会式を子どもたちが進めてくれました。

麻袋に土をつめています。

防水シートを敷いています。

2学期 終業式 12.24

本日は、2学期終業式でした。担任から通知表をもらう時、緊張している様子でした。ご家庭でも2学期の子どもたちの様子を話し合って下さい。3学期もみんなの笑顔を見るのを楽しみにしています。

低学年交換授業&中学年遊び 12.22

低学年です。道徳の交換授業です。いつもと違って子どもたちも緊張した様子でした。

中学年の全体遊びです。鬼ごっこをしました。私も参加したのですが、一人を追いかけるだけで息が上がってしまいました。みなさん、さすがです、疲れる様子もなく、元気に走り回っていました。

クリスマスコンサート 12.19

多目的室でクリスマスコンサートを行いました。ジングルベルを演奏したのですが、アンコールコールが起きるほど、上手です。その場にいるだけで心があたたまりました。

第5回オンライン読み聞かせ 12.19

本日の絵本は、地球を含む惑星を使っておいしいカレーをつくる絵本です。低学年に保護者の方がオンラインで読み聞かせを行ってくれました。子どもたちは最後に月の目玉焼きをのせた場面で「おいしそう」と声をもらしていました。ちなみにこの絵本は、先日に本校で開催された星空観察会で紹介された絵本です。

北海道 中標津小学校とのオンライン交流4 R7.12.18

今回は中標津小学校の児童の「冬の中標津の天気」「中標津の観光について」「牛について」等の発表を聞きました。発表の中で「西浦東小の児童が、将来、中標津町に来た時のことを考えて」と前置きして話してくれました。心があたたかくなりました。また、発表をきいた児童の感想で「それぞれ別のテーマで発表していたので面白かったです。プログラムもすごいなと思ったし、北海道に行ってみたくなりました。次は自分たちのは発表です。頑張りたいです。」と次回に向けて決意を語ってくれる児童もいました。

令和7年最後の放課後子ども広場 12.17

令和7年度最後の放課後子ども広場を行いました。クラフトバンドを作りました。2個作る児童もいました。どれもかわいく出来上がりました。子どもたちに聞くと、家で様々なことに活用するみたいです。

昼休みの運動場 12.17

低学年です。滑り台で担任と語らっています。

4年生です。ドッジボールチームとうずまきじゃいけんのチームに分かれてクラス全員で遊びました。

高学年は担任とサッカーをしていました。

特色ある学校づくり61 R7.12.16

5年生が西浦東ビオトープで作った米を本日、自分たちで調理実習を行いました。1.弱火2.ふっとうしたら中火 3.むす 4.混ぜる 5.盛り付けるの工程で行いました。教室で家から持って来たおかずと一緒に食べました。ある5年生は「おこげがあって甘くでおいしい」「カリカリしていいる」等、話をしてくれました。今回の米の収穫量は2キロ程でした。余った米は分配し子どもたちに持って帰らせますので、家庭で米づくりのことや味のこと等、子どもたちに聞いてあげてください。

1.中火で沸騰するまで。

2,沸騰したら弱火で12分間。

3,火を消して10分間蒸します。

4、出来上がり

5,十字の線を入れ底の米を上にあげ、混ぜる。

6、美味しいご飯の出来上がり

休み時間の様子 12.16

本日の休み時間の様子です、高学年は担任と遊んでいます。担任、とても楽しそうです。花壇横の2年生は、大谷選手寄贈のグローブでキャッチボールをしています。この光景をみたら、大谷選手も喜ぶことでしょう。そのキャッチボールの横では3年生が、鬼ごっこをしていました。カメラを見つけると、ピースサインをして近づいてきてくれました。

運動場整備 12.10

土管とタイヤの遊具の周りが長年の雑草で十分に遊べなかったのですが、特に土管の表面の土の雑草が刈っても根っこが残り、危険な状況でした。しかし。先日から時間をかけ 維持・管理の方が整備して下さいました。ありがとうございました。

授業の様子 12.9

4年生の道徳です。嘘をついてしまう気持ちや葛藤を乗り越えた時の気持ちを考え、「正直・誠実」について、自分の考えを深めています。

本日の給食は、ご飯・牛乳・にんじんしりしり・タコライス・もずくのみそしる・スィートポテトでした。とてもおいしかったです。児童もおかわりをたくさんしていました。

運動場整備 12.8

本日、維持・管理課の方に来ていただき、運動場のフェンスのキンモクセイの剪定、芝生や土管山、砂場、野菜畑等の整備をしていただきました。フェンス側がキンモクセイで覆われ暗かったのですが、剪定のお陰で太陽の光がより以上に運動場に注ぐようになりました。ありがとうございました。

地域校内清掃 12.6

12月6日(土曜日)に地域の方・スマイルハート(旧おやじの会)やPTA及び児童、約20名が、廊下やトイレ、階段・窓等の校内の掃除を約1時間20分程、してくれました。月曜日に学校にきて廊下に電気をつけると、廊下が真白く光っていました。ありがとうございました。

歯磨き教室 12.4

歯科衛生士の方に来ていた抱き、歯磨き教室を行いました。自分で自分の歯を守る歯磨きの方法を教えてもらいました。また、予防のためにも定期的な歯の検査の大切さも教えて頂きました。

PTA広報づくりはじめる 12.2

PTA広報卒業号づくりがはじまりました。サポーターの方がたくさんの知恵を出し合って話を進めてくれています。出来上がりが楽しみですね。

おもちゃランド 12.2

一ヶ月ほど前から準備をすすめてきたおもちゃランド。「魚釣り」「ゴム鉄砲」「ボウリング」「もぐらたたき」の4つのゲームをしました。1年生担任によると「2年生がゲームの説明を上手にしてくれたので、とても盛り上がりました」と語ってくれました。ちなみに一番人気だったゲームは「ゴム鉄砲」だったそうです。

碓井えんどうづくり4期目 4 R7.12.2

明日から大阪府は冬型の気温になるという予報でしたので、あたたかい本日中に碓井えんどうの冬支度を行いました。支柱を強度にすることと、ネットを張るのに苦労しましたが、藁囲いのコツをつかむとスムーズに作業が流れ、無事終わりました。また、去年までは2本立てで育てていたのですが、今年は1本立てで育てることにしました。収穫量が心配ですが、味と大きさにこだわりたいと思います。さらに、PTAの碓井えんどうはPTA役員が水やり等、維持管理をしてくれています。ありがとございます。支柱立て等は校務員さんの力をかりて行っています。

個人懇談ありがとうございました 12.2

今回の個人懇 談でお話ししたことを基に、今後の子どもたちの学校生活をよりよくし、成長につなげていきます。ありがとうございました。また、季節外れのキュウリに引き続き、季節外れのひまわりが玄関前に咲いています。とてもきれいです。

第4回オンライン読み聞かせ&ビジョントレーニング 11.28

保護者による4回目のオンライン読み聞かせを行いました。耳を澄まして聴いていました。保護者に感想を聞くと「とても緊張しました。」と笑顔で答えてくれました。今後ともよろしくお願いします。

オンライン読み聞かせの前にビジョントレーニングをしました。音楽が教室に流れると、子どもたちはトレーニングをはじめました。

授業の様子 11.27

通級教室をのぞきました。様々なことをテンポよく授業が行われていたのですが、「気持ちを考える」ということで、担当者がつくった2人の登場人物の吹き出しの言葉を考えていました。言葉かけによっては、人の感情は変わるんだということを学んでいました。

授業の様子&個人懇談 11.27

1年生の「たぬきの糸車」です。「たぬきの気持ちは?」「おばあさんの気持ち」と担任に発問に対して、まずは自分で考え、友達と見せ合い、最後には発表していました。また、本日より個人懇談がはじまります。。お忙しい中だと思いますが、2学期の様子をお伝えするとと もにご家庭での様子もお聞かせください。よろしくお願いいたします。

授業の様子 11.26

今日から金曜日まで、朝の8時から玄関前で児童会が中心に「赤い羽目募金」活動を行っています。

芸術鑑賞は「ふわりん先生」シャボン玉ショーです。シャボン玉が上に上がるたびに大歓声が上がっていました。

めだか水槽 11.25

児童に人気のメダカ水槽のレポートをします。休み時間になると、数人の児童がみているメダカ水槽。メダカは5年生で学習しますので、低学年や中学年から観察を続けていると学習が深まります。また、高学年も既習事項の確認ができます。ちなみにどじょもいます。めだかとの混泳もマッチしています。

北海道 中標津小学校とのオンライン交流3 R7.11.20

本日2回目の北海道の中標津小学校との交流会を行いました。校歌に始まり、お互いの給食の特徴の説明、質問タイムの順で進みました。校歌においてはアンコールの大合唱があり、予定曲よりも多く歌い盛り上がりました。また、児童に一番インパクトがあった内容は、中標津町の隣町である標津町の給食の「イクラ丼」です。ちなみにおかわりもできます。児童の振り返りは「楽しかった。またやりたい」という声が多かったです。次回も交流会をする予定です。

校歌を歌いました。元気にきれいな声で歌いました。

司会進行の2人です。大きな声ではっきりとモニター越しの北海道の友達に語りかけることができました。

碓井えんどうづくり4期目 3 R7.11.20

発芽して、2日たっている状態です。南むきの畝に植えています。本校では、種うえから7日~10日前後で発芽しています。

完全に葉が開いています。太陽の光を葉全体で受けている感じです。成長が早いかもしれません。冬本番前に成長しすぎないかと少し心配です。大きさは5cm程です。

4年生社会見学へ 11.18

肌寒い中、元気に出発しました。「大和川は昔に付け替えらえたこと知っていますか?」と尋ねると、「今、授業で学んでいます」と返事が返ってきました。石川と大和川の合流地点付近ある資料館ででたくさん学べるといいですね。

生野高校による出前授業3 11.17

本日は生野高校の出前授業の3回目です。今回は4年生の合唱指導です。「ゆかいにあるけば」「もみじ」の合唱指導です。子どもたちは初めは緊張していましたが、講師のテンポの良い合唱指導で、後半には高い声と低い声を組み合わせたきれいな声を音楽室に響かせていました。貴重な経験をさせていただきありがとうございました。

ビジョントレーニング 11.17

ビジョントレーニングの効果は、「見る力」「理解する力」「体を連動させて動かす力」が向上すると言われています。つまり、日常生活で必要な力が向上するということです。本校では、11月から週2回、朝の会で取り組んでいます。

特色ある学校づくり60 R7.11.14

籾をすり鉢にいれて、籾を軟式のボールで押していくと、殻がはずれて玄米ができます。

本日は5年生が作った米の脱穀作業&籾すりを行いました。作業の前に栄養教諭に来ていただき、白米と玄米の栄養素について、学びを深める授業をしていただきました。ある児童は「お米にあるたんぱく質等、色々な大事なものが入っているんだなと初めて知った」等、驚きを隠せない様子でした。また、脱穀作業では「大変やったけど、感謝したい。これから給食を残さない」と新たな気持ちで食の大切を実感した児童もいました。

特色ある学校づくり59 R7.11.14

西浦東ビオトープ内の様子です。

左と右の稲穂は今年できたものですが、左は最初の稲穂、右は稲刈り後に再度できた稲穂です。

西浦東ビオトープ内のカブトムシの幼虫です。大きく成長していますね。

2年生が植えた碓井えんどうが発芽しました。成長が楽しみです。

クリスマスコンサートに向けて 11.13

クリスマスコンサートに向けて、練習しています。色々な楽器を使って音を奏ででいます。「ジングルベル」の歌を歌ってほしいと子どもたちにお願いしたら、元気な声で歌ってくれました。しかも歌いながら、楽器も奏でてくれました。まるでコンサート会場にいる気持ちになりました。

修学旅行に出発 11.13

6年生が伊勢・志摩方面へ出発しました。 見送りの教職員や保護者に笑顔で手を振って、出発しました。

授業の様子 11.11

西浦東ビオトープ内のかぶとむしハウスで4年生が写真を撮ったりスケッチをしながら、丁寧に観察していました。3令幼虫の土にもぐる動きに驚きを隠せない様子でした。

5年生が煮干しを活用しただしを使って味噌汁をつくりました。サポーターとして調理実習を手伝った教職員は「いい匂いが家庭科室に充満し、とてもおなかがすいた」と感想をいってくれました。

授業の様子 11.10

顕微鏡がまるで写真みたいです。細かく描いていますね。

実験の様子を丁寧に描いているので、当日の実験が目に浮かびます。

西浦東っ子 きらり 11.10

本日の児童朝会は、講話のあと、グループとして、個人として、様々な表彰式が行われました。みなさん、とてもがんばりました。

図書館を使った調べる学習コンクールで協働賞をいただきました。

羽曳野市児童画展の表彰です。

学生科学賞の表彰です。

碓井えんどうづくり4期目 2 R7.11.7

本市の食育・食育給食課の栄養教諭から、碓井豌豆プロジェクトの授業を受けています。話される内容に興味津々で、積極的に発言していました。

栄養教諭とPTA役員の方に種の植え方を教えてもらいながら植えました。発芽しやすいように優しく植えています。立派に成長しそうですね。

運動場側の花壇にパンジーを植えました 11.7

本市の農とみどり推進課からパンジーをいただきました。環境・美化委員の子どもたちが、運動場側の花壇に80ポット植えてくれました。ありがとう。

3年生社会見学に出発 11.6

3年生が校区内のスーパーへ見学&買い物に行きました。「何が楽しみですか?」と尋ねると、「買い物です」との返事です。ある児童は「お母さんと相談した」と楽しそうに話してくれました。

季節外れのきゅうり 11.5

西浦東ビオトープ内の畑に季節外れのきゅうりがありました。黄色の花も咲き育っているみたいです。成長が楽しみです。

運動会 11.1

本日は、運動場のコンディションが悪かったので、保護者並びにPTA役員の方が、朝早くから運動場の整備に来てくださいました。そのおかげで無事、誰も怪我することもなく運動会を終えることができました。事前に運動場整備をお願いしたところ、「私も心配なんです。こちらから手伝うことはないかと連絡しようと思っていたんです」と心があたたまりました。本当にありがとうござました。

運動会練習6 10.30

大玉ころがしです。大きな玉を力を合わせて前に送り、ゴールをめざします。この大玉、力を加えるタイミングがずれると、予想しない方向に転がります。声をかけあって転がすとうまく転がるかもしれんません。赤・白組それそれがどんな作戦を立てて挑むのか楽しみです。

運動会練習5 10.29

低学年の玉入れです。音楽に合わせて動きます。本日の練習の2回戦目は同点でした。

低学年が徒競走に向かうところです。練習でも全力で走ります。

中学年のダンスです。決めポーズがたくさんあります。かっこいいです。

中学年の棒引きです。自分のペースで走れないですが、そこはチームワークで乗りきります。

高学年のダンスです。さすが高学年です。伸ばすところは伸ばす、止めるところは止めていたので、動きがシャープでした。

高学年団体競技の綱引きです。最初から綱を持つのではなく、離れたところから合図で綱のあるところにいき、綱引きがはじまります。綱を早く持てるチームが試合を有利に進められます。

特色ある学校づくり58 R7.10.28

稲を刈ってしばらくたちますが、ふと今日、田んぼを見ていると、稲穂ができていました。早速、ネットで調べると、稲刈り後の株に新しく再生した稲を「ひこばえ」というそうです。まだまだ新しい発見があります。

運動会練習4 10.27

低学年です。天気が良く、外でダンスの練習をしています。

中学年です、体育館で細部の動きを確認しながら練習しています。

高学年です。隊形移動の練習をしています。

水槽に新たな仲間が増えました。10.27

児童が放課後の遊びの後に、学校周囲の用水路で見つけました。網を貸し出して、児童が捕まえてきたのをメダカ水槽とは別の学校水槽で飼育しています。今は子どもたちに人気ですが、十分に観察した後は、石川に返そうと思います。

栄養教諭と連携 10.27

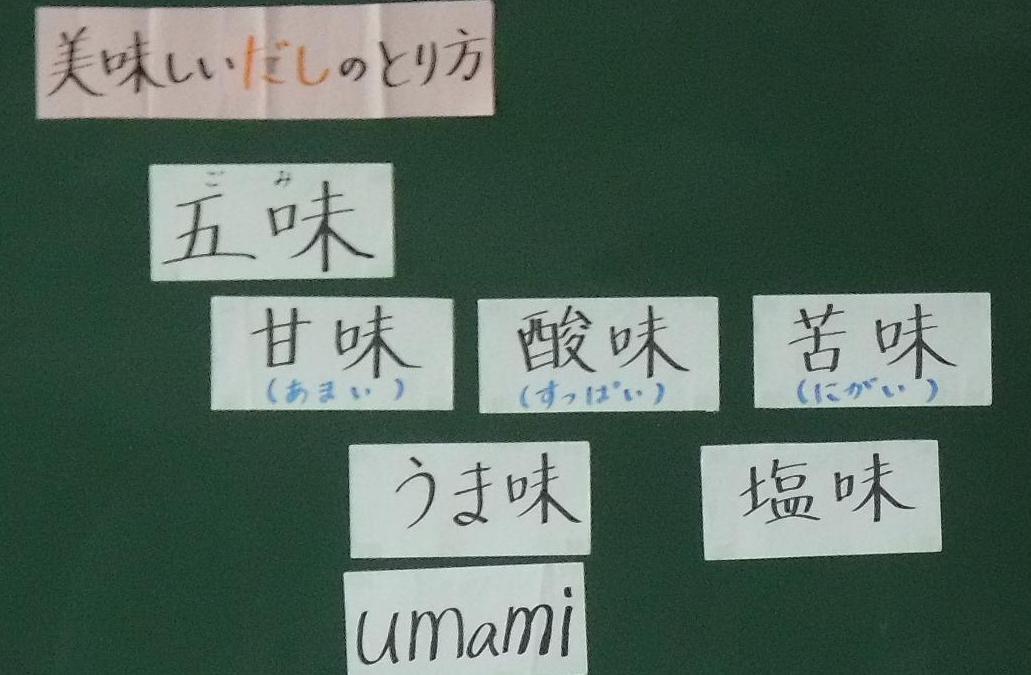

5年生家庭科で本市の栄養教諭と連携した「おいしいだしをとろう ~煮だしついて知ろう~」という授業を行いました。初めて、煮干しから出しが取れることを知った児童もいて、驚きを隠せない様子でした。家では、どんな出しを使っているのか調べるてみると、より学習が深まりますね。また、美味しい出しの取り方のポイントも教えて頂いたので、次回の調理実習の味噌汁が楽しみですね。

碓井えんどうづくり4期目 2 R7.10.24

PTAが育てる碓井えんどうの畑を校務員さんが中心となり、耕し、マルチをかけました。

11月7日(金曜日)に碓井えんどうを植える予定です。5時間目です。植える前に食育・給食課からの碓井豌豆プロジェクトの授業をしてから植える作業に移ります。参加希望される方は、教頭までお願いします。

教職員全員で運動場の草抜き 10.24

本日の放課後、職員作業で運動場の草抜きを教職員でおこないました。ジャングルジム周辺の草抜き・土管の周辺・朝礼台の後ろ・児童席の後ろに分かれて、雑草抜きをしました。校務員さんに草の抜き方のコツを教えてもらいながらしました。初めて草刈り機を使った教職員は「何事も経験ですね。いい勉強になりました」と笑顔で答えてくれました。

碓井えんどうづくり4期目 1 R7.10.23

2年生が碓井えんどうを植える畑の準備をしています。雑草を20分ほどかけて抜いてくれました。

PTA役員も子どもたちと一緒に雑草を抜いてくれました。連日の草抜き、ありがとうございます。

PTA有志の草刈り2 10.21

本日も先日に引き続き、5人のPTA役員の皆様が草抜きをしてくださいました。今回は前回や土曜日に抜いていただいた雑草を袋に入れる作業をしていただきました。集めた雑草は、全部で70リットルの袋が25袋でした。皆様方のあたたかいお心で、運動会の準備が進められます。ありがとうございました。

読書感想文コンクール表彰 10.20

羽曳野市の読書感想文コンクールの表彰式を行いました。表彰されたみなさん、おめでとう。この機会に、読書の素晴らしさを友達に伝えてくださいね。

PTA有志の草刈り1 10.17

子どもたちが運動会時に使用するトイレ周辺の草刈りを行ってくれました。気にはなっていたのですが、今までできななかったので、とても有難く感謝しています。「草が茂っているので、かりますよ」の一言ではじまった今回の活動。ありがとうございました。

オンライン読み聞かせ交流3 10.17

オンライン読み聞かせ交流です。3回目の今回の絵本は「ヤドカリの部屋 おかしします」です。今回は中学年です。声量もはっきり聞こえ、子どもたちは赤ちゃんの部屋になるということや「最後まできけた」等、読みきかせを楽しんだようです。

調べ学習 10.16

1年生の調べ学習です。国語の「海のかくれんぼ」の発展学習として、調べ学習を行いました。学校図書館司書の先生の協力のもと、自分が選んだ海の生き物を図鑑やネット検索で調べ、まとめました。

6年生です。こちらも学校図書館司書の先生の指導のもと、戦後80年ということで、平和や戦争に関する新聞記事をスクラップして、自分の考えをまとめました。

運動会練習3 10.16

中学年です。ダンスの練習です。団体演技名ははまだ決定しておりませんが、体育館はダンスの熱気であふれていました。ある児童が「ちょっと難しいけれど、練習したら大丈夫だと思う」と真面目な顔で答えてくれました。頼もしい限りです。

西浦東小学校モーニングルーティン 3 10.16

本日のモーニングルーティンは、計算プリントです。先生方が作成してくれています。3年生では、自分で見直しを行って知識を確実なものにしていました。それが終わると、読書をして1時間目の授業に備えていました。

運動会の練習2 10.15

低学年です。団体演技名は「世界を明るく照らしましょう」です。1.2年合わせて29名です。色々な方面から演技が見られるように、アルファベットのHの形に並んで演技を行います。子どもたちに「ダンスの振り付け覚えられた?」と聞くと、「余裕」とかえってきました。当日のできあがりが楽しみですね。

運動会の練習1 10.14

放課後、図工室から音楽が聞こえてきました。声をかけると、高学年団が運動会用のダンスの練習をしていました。見えないところで教材研究をしているのですね。子どもたちのために日々、奮闘しています。

本日より 運動会練習がはじまりました 10.14

本日から、運動会の練習が始まりました。この写真は高学年ですが、ダンスの動画をみています。高学年の団体演技名は「歩み ~これまでのキセキ~」です。お楽しみにしてください。また、運動場の草刈りもはじめました。本校は雑草が多いので大変です。校務員さんが事前にしてくれていますが、それでも多いです。私を含む教職員2人で雑草を刈りました。毎日、少しずつ草を刈って、運動会に備えたいと思います。

特色ある学校づくり57 R7.10.10

今朝、田んぼをみたら雀が稲架刈りした場にたくさんいたので、雀対策をしました。かかしはもちろんですが、CDもつるしました。作業していると時に児童が「教頭先生、何してるの?」と声をけけてくれたので、「なにをしているのでしょうか?」と尋ねかえすと、しばらく考えた後、「鳥にたべられへんようにするため」と大きな声でこたえてくれました。さすが西浦東っ子ですね。学校の周囲の田んぼをよく見ているから答えられるのですね。

中学年校外学習 10.10

あいにくの曇り空ですが、中学年、元気よく、長居公園に出発しました。とても楽しそうな雰囲気で喜志駅に向かっていきました。

特色ある学校づくり56 R7.10.9

西浦東ビオトープ内にある田んぼの稲刈りを行いました。天気も良かったです。お世話になっている農家の方やPTA役員の方も指導とお手伝いにきてくれました。稲を刈ることが初めての児童がほとんどで、ペアを組んで一人が刈ったものをもう一人が藁で結ぶ作業をローテーションで行いました。慣れない手つきでしたが、何とか稲架掛けまですることができました。束ねた稲は全部で58束。一束に2~4株を合わせています。今後は自然乾燥させます。「大変だっけど、楽しかった」と話す児童や時間の許す限り稲を刈り、稲架掛けする児童もいて、稲刈りは盛り上がりました。収穫が楽しみです。

放課後子ども広場4 10.8

将棋です。並べ方や駒の進め方等、基本から教わりました。楽しさを覚えたところで終了になりましたので、本校に将棋ブームがやってくるかもしれません。

ドッジボールです。子どもたちはとても楽しそうに活動していました。ドッジボールは、小学生の不動の人気スポーツですね。

特色ある学校づくり55 R7.10.8

5年生です。本校の5年生は碓井えんどうづくりの第一期生になります。2年時に育て、3年時に育てた碓井豌豆で調理された給食の碓井えんどう豆ごはんを食べています。2年ぶりの碓井豌豆との再会です。今回は碓井豌豆保存会会長に来校していただき、碓井豌豆農家を志した理由や碓井豌豆の未来について等、お話を聞かせていただきました。ふりかえりには「自分の気持ちが少し元の夢から変わり、農家をめざす気持ちが少し高まった気がします」等、自分の進路に結ぶ付けて考える児童が数名いました。また、自分の夢をかなえるために、会長が大切にしている「継続は力なり」を心に入れておくと述べる児童もいました。本日はありがとうございました。この教育活動は、羽曳野市のフェイスブックにもアップされています。

特色ある学校づくり54 R7.10.8

2回目のPTA料理教室を開催しました。今回は、羽曳野市の給食・食育課の方も参加してくださいました。料理名は「食感 もちもち×2 いももち」です。一番最初に試食した教職員は「もっちりした食感と表面のカリっとした食感が両方楽しめてよかったです」とほくほく笑顔で答えてくれました。また、「一口目、バターの風味が口の中に広がり、次にもちもちとお芋の甘さがとても良いです」等と、まるで食事のレポーターみたいに答えてくれる教職員もいました。もちろん私もいただきました。とてもおいしかったです。

1 かわをむきます

2 こまかくきります

3 煮る

4 細かくつぶします

5 出来上がりです。とてもおいしそうですね。

西浦東ビオトープをバックに記念撮影

特色ある学校づくり53 R7.10.7

誉田中学校校区の古市南小学校で「かぶとむしを育てよう」の説明会を行いました。かぶとむしの飼育の留意点をスライドで説明した後、本校の児童が、かぶとむしの観察日記を丁寧に説明し、はじめてこの「かぶとむしを育てよう」に参加する古市南小学校のお友達に安心を与えるとともに、かぶとむし観察の見通しを示してくれました。説明後は、大きな拍手と「いい説明だった」と古市南小のお友達から声をかけてもらいました。

生野高校による出前授業2 10.7

本日は、生野高校の出前授業の2回目です。陸上教室です。運動会に向けて徒競走が速く走れるように色々な練習を教えて頂きました。高校生も来てくださり、あまりの速さに子どもたちはびっくりするとともに、「すごい」という気持ちで走る姿をみていました。最後には参加者全員で50M走を走りました。いい体験をさせていただき、ありがとうございました。

特色ある学校づくり52 R7.10.7

9月23日付の毎日小学生新聞に羽曳野の碓井豌豆を羽曳野市内の児童が育て給食食材にしていく食育教育が掲載されました。その記事の中に本校を会場にした4小交流の取組も掲載されています。図書館前に掲示しています。

4年生の大きな壁新聞「石川新聞」が駒ヶ谷にある石川河川公園管理棟の展示室に飾られています。石川河川公園の指導員の方から「石川自然観察会に参加し、それを記事にしてくれてありがとう」とお言葉を頂きました。貴重な経験をさせていただきありがとうございました。

西浦東小学校モーニングルーティン 2 10.7

本日の3年生から6年生のモーニングルーティンは、漢字でした。まずは一通り目を通し、分かる漢字から書き、制限時間内で仕上げます。その後、担任が丁寧に答え合わせをします。間違った漢字は、紙の裏に練習です。又、低学年は読書タイムで、集中して読書していました。本日までに、170冊読んでいる児童もいます。

運動場草抜き 10.6

本日、運動会を安全で行うため、保護者とともに運動場の草抜きや石拾いを行いました。朝早い活動にも関わらず、来てくださりありがとうございました。運動場が見違えるほどきれいになりました。

臨海学習(5年生・海洋センター) 10.2~10.3

ダブルカヌーです。臨海学習初めての海での活動1です。ドキドキします。

浜辺での自由散策です。砂山をつくる児童もいました。

9mカッターです。全員の呼吸を合わせて櫂をこぎます。

いかだです。4人の力をタイミングよく合わせないと、行きたい方向にいけません。

キャンプファイヤーです。ジェンカで団結力を高めます。

OPヨットです。今年は風がなかったので、自力ででパドルを使って進みました。多いグループで海のコースを5周したグループもいました。

1日目の仕掛けかごにはいっていたたこです。たこすみをかけられた児童もいて、盛り上がました。

2日目の仕掛けかごにはいっていた、鯛・はぜ、渡り蟹などです。もちろん観察したのちは、海に逃がしました。

ダンス教室 10.3

文化庁から派遣されたダンス教室が行われました。低学年に教えていただきました。講師の先生の見本のダンスに歓声があがっていました。上手に踊れるといいね。

西浦東小学校モーニングルーティン 1 10.2

本日から「モーニングルーティン」として、月曜部 朝読 、火曜日 基礎学力プリント、水曜日 ドリルパーク、木曜日 基礎学力プリント、金曜日 朝読に、全校で取り組みます。継続することで子どもたちの基礎学力向上等のつなげていきます。

玄関前水槽 10.1

玄関前の水槽に新たな仲間が加わりました。石川にいたメダカです。1か月ほど何も魚がいない状況だったので、にぎやかになっています。子どもたちが水槽を見つめる時間が増えています。

特色ある学校づくり51 R7.10.1

水田全体の穂が垂れさがっています。収穫時期がちかづいてきています。水も足していません。収穫が楽しみになってきました。

授業の様子 10.1

1年生です。ボール運動です。ボールをもって走り競争していました。

2年生です。ペットボトルを活用し、様々な作品を作っています。

3年生です。リコーダの演奏です。いい音色です。

4年生です。災害時の避難場所の所在確認や災害の備えについて学んでいます。

5年生です。オーストラリアの先住民族の人々によって生み出されたアボリジニアートを学んでいます。

6年生です。社会の江戸時代の教育制度について学んでいます。

特色ある学校づくり50 R7.9.29

鳴門金時を1年生が抜きました。この鳴門金時は、西浦東ビオトープ内でPTA役員の皆様が、第2回PTA料理教室で活用するために育てていたものです。子どもたちは自分の抜く場所に芋があるかどうかドキドキしていたので、土の中で芋を見つけた時は。大喜びでした。また、芋ほり後は、家庭科室で栄養教諭のご助言をいただきながら、5・6年生の調理実習で活用できる献立を考えてくれました。どんな料理になるか楽しみです。

楽しい芋ほり

とれたよ

いい献立ができました

懐風館高校との読み聞かせ交流 9.26

今年で2年連続となりました。懐風館高の2年生が1年生に読み聞かせをしてくれました。1年生は常にニコニコ顔で高校生の読み聞かせに耳を傾けていました。その後、ゲーム等の交流も楽しむことができました。

3年 社会見学 9.26

3年生、元気に出発しました。社会見学です。「いってらっしゃい」というと「いってきます」の大きな返事。さすが西浦東っ子です。たくさんのことを学んできてくださいね。

碓井豌豆の取組 9.25

羽曳野市全体で取り組んでいる羽曳野市の特産品でなにわの伝統野菜でもある碓井豌豆を育てて、給食食材にする取組が、9月23日付の毎日小学生新聞に掲載されています。西浦東小学校を会場にして実施した4小交流会の記事や写真も載っています。新聞は職員室前の掲示版に張っていますので、来校した折にご覧ください。

生野高校による出前授業1 9.25

生野高校による出前授業が1年生に行われました。今回はロックダンスです。子どもたちは最初、緊張していたのですが、テンポの良い曲が流れると、体が勝手に動いていました。クロスハンド・リード等を生野高のダンス部の先生より教えて頂き、45分間終始、笑顔でした。大変貴重な体験をさせていただき、ありがとうございました。感想をきくと大きな声で「楽しかった」という児童や家庭で今日習ったダンスを保護者に話そうと、メモを取る児童もいて、ダンスの楽しさを体験することができました。

校内研究授業 9.24

本日は校内授業研究でした。3年生の「ちいちゃんのかげおくり」です。1場面と4場面を比較して登場人物の気持ちを想像し、まとめるという授業展開でした。登場人物の気持ちを読み取ろうと一生懸命に考えている姿が素晴らしかったです。その後の研究討議では、様々な意見を出し合い、学びを深めることができました。

北海道 中標津小学校とのオンライン交流2 R7.9.22

中標津小学校とのオンライン交流で本校の「西浦東ビオトープ」を紹介します。そのため、1、西浦東ビオト-プのうまれたわけ 2,かぶとむしハウスについて 3,田んぼに関して 4,碓井えんどうの取組 5,5年生が考える西浦東ビオトープの未来の5項目をグループに分かれて、記事にし、壁新聞として整理します。最終的には、ポスターセッションをしたいと考えています。出来上がりが楽しみですね。

羽曳野の特産品 9.22

デラウェアやシャインマスカットが校内にたくさん。府内でも羽曳野は有名な産地です。ずっと見ていると、ブドウを食べたくなります。

保護者と教職員のミニバレーボール 9.19

授業参観及び学年懇談後の本日の放課後、PTAチームと教職員チームのミニバレーボールの対抗戦を行いました。少し遅れていったのですが、すごい熱気で体育館に続く廊下まで歓声がきこえてきました。体育館にはいってみると、すでに熱戦が繰りひろげられていました。少しだけゲームにも参加させてもらいましたが、筋肉痛になるだろうと思うほど、ハッスルしてしまいました。とても楽しかったです。継続しておこなえたらいいいなと思いました。

特色ある学校づくり49 R7.9.19

本日の放課後、令和6年9月からはじまった「第一回かぶとむしを育てよう」の一期生の児童が、「第2回カブトムシを育てよう」の説明会に10か月間の観察日記を一人ひとり発表しました。モニターに映し出された自分の観察日記に合わせて、ゆっくりしゃべったり文節を気にして話す等、相手に伝わるように話すことができました。さすが「西浦東小かぶとむし博士」のみなさんです。

カブトムシの生態の説明と飼育上の留意点を伝えました。

西浦東小かぶとむし博士の発表です。堂々としています。

第2回カブトムシを育てように参加する児童が、カブトムシの幼虫を選んでいます。

学習参観 9.19

本日は学習参観でした。1年生は時計の学習をしていました。朝、5時に起きる児童もいて、教室がどよめいていました。こんな風に生活を学習と結びつけると、知識の定着が進んでいきますね。

6年生です。熟語の学習でした。担任の指示でてきぱきと学びを深めていました。また、友達との話し合い活動や相談活動もばっちりでした。

特色ある学校づくり48 R7.9.18

令和7年7月頃に生まれたヘイケボタルの幼虫がこんなに大きくなりました。体長約2cmぐらいで水槽の中を動き回っています。石の下が好きでよく隠れており、たまに姿をみせてくれます。写真は、本校のヘイケボタルの中でも大型の幼虫です。来年も光る様子が児童や保護者、地域住民の方にみてもらえたらと思っています。

イチジクのプレゼント 9.18

本日、3年生に、はびきの農家の煮こみ会のメンバーの方より、イチジクをいただきました。ありがとうございました。羽曳野の有名な農作物?の問いに、ドキドキしながら回答をまっていると「碓井えんどう」とすぐに答えてくれました。さすが自分たちで碓井えんどうを育てていた3年生ですね。スライドを見終えた児童は「朝早く起きて収穫してくれている」と感謝の気持ちや「家での食べ方に困るわ」と楽しみを隠せない様子でした。

特色ある学校づくり47 R7.9.17

本日、クラブがあり、図工・クラフトクラブが昆虫をつくりました。かぶとむしはもちろんのこと、ヤマトタマムシや外国産のカブトムシなど、様々な種類をつくりました。そして、「かぶとむしハウス」に放しました。昆虫のシーズンがすぎ、「かぶとむしハウス」が寂しかったので、にぎやかになりました。また、本当のカブトムシの幼虫も産卵床に多くみられるようになっています。クヌギも散髪しました。

自分の好きな昆虫をネットで検索し、小さな容器に色を付け、触覚や角、羽等をつけます。。

大きなてんとう虫です。

ここにはヘラクレスかぶとむしがいます。

大きな朽ち木の中にもぐっているカブトムシの幼虫

枝を払ってさっぱりしたクヌギ

西浦東ビオトープの全景

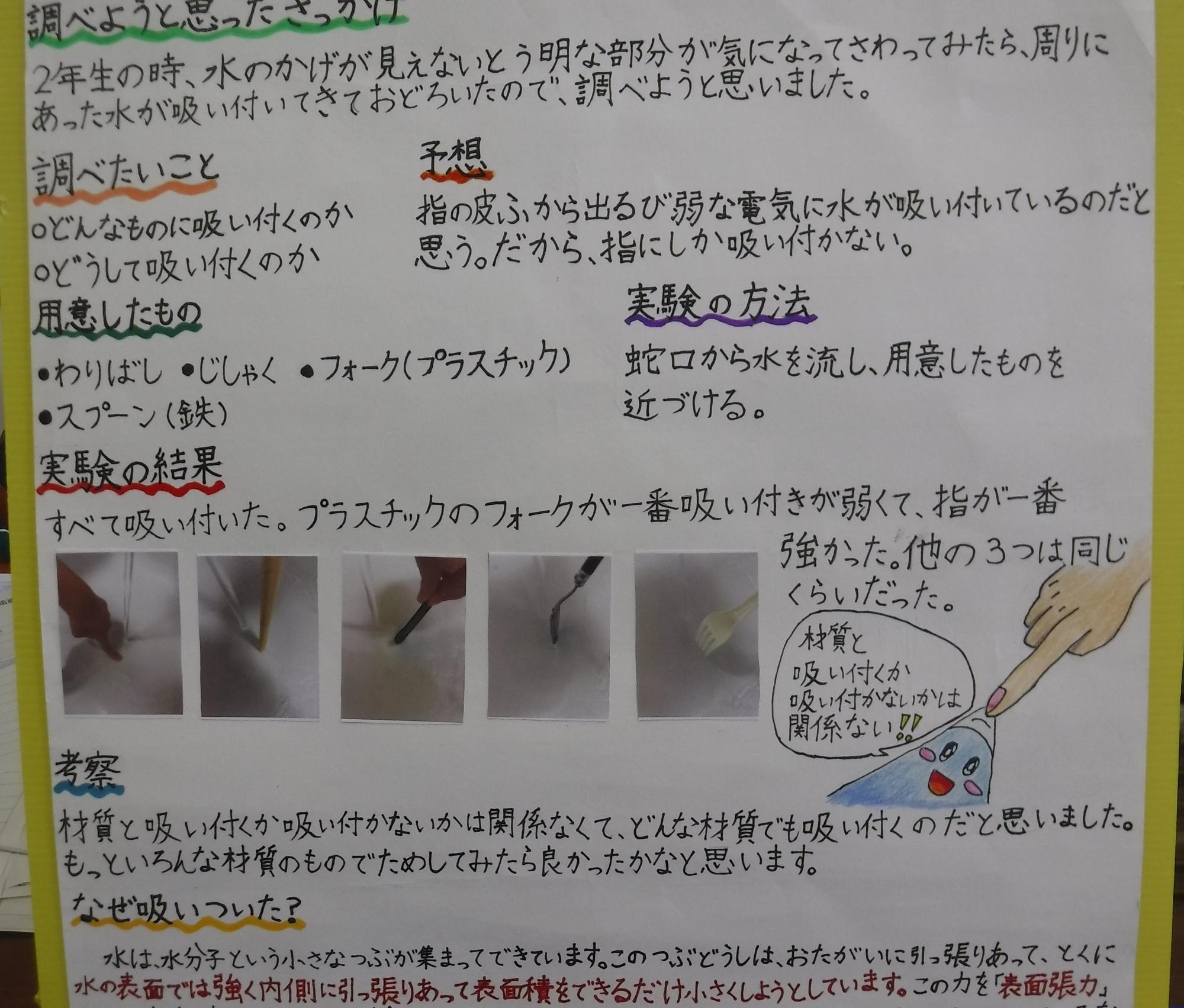

夏休み自由研究 9.16

夏休みの自由研究が羽曳野市理科教育研究会より表彰されました。おめでとうございます。

また、「水が吸い付くのはなぜ?」が、大阪府学生科学賞応募作品展に羽曳野市学年代表として選ばれ、大阪府教育センターに展示されます。

特色ある学校づくり46 R7.9.16

まだまだ暑い日が続きます。米はどうでしょうか?受粉もほとんど終了し、実が出来て重たくなったのか、穂が垂れてきています。収穫がもうすぐでしょうか?楽しみですね。

授業の様子 9.11

3年生の体育です。バスケットボールをしていました。とても楽しんでいました。

2年生です。国語の「スイミ-」で学習したことを図工の時間に思い起こしてイマージ画を描いていました。この児童の絵の中心は伊勢エビです。今にも泳ぎそうですね。

6年生です。夏休みに何をしたかを英語で話す学習をしていました。ちなみに私だったら

I went to the Expo 2025 Osaka,Kansai, Japan.

It was hot, but I enjoyed the atmosphere

北海道 中標津小学校とのオンライン交流1 R7.9.10

北海道の道東地域、中標津町にある中標津小学校(N小)5年生と本校5年生のオンライン交流を行いました。目的は「自分たちの住んでいる地域と異なる自然環境、伝統的な文化、学校生活、日常生活等を知ることにより、故郷の羽曳野に思いを寄せ、羽曳野の未来を考えるとともに、ともに生きていくことの大切さについての自覚を養う」です。N小の先生と打ち合わせを済ませ、「はじめての出会い」をめあてにし、学校紹介やお互いに質問をし答え合いました。

一つひとつの最初の挨拶です.N小の先生の呼びかけに元気にこたえています。質問に歓声が上がり、場は盛り上がりました。次回が楽しみです。

N小の紹介をモニターを通して聞いています。

N小の児童に質問しています。少し遅れて返事が返ってきますので、それまではドキドキです。

特色ある学校づくり45 R7.9.10

西浦東ビオトープ内の花壇に今年も出現しました。花壇アートです。今年は「にこちゃんマーク」です。去年は「フラワ-ハ-ト」でした。委員会活動の一環として花壇づくりに取り組んでくれました。花壇が笑顔であれば、見る方も笑顔になりますね。ちなみに口は、担当の先生の家の夕食後の貝殻です。

授業の様子 9.9

2年生は畑を活用した授業を見に行くことが多いのですが、本日は教室の授業の見学に行きました。漢字の学習をしていましたが、担任の発問に挙手して元気よく答えていました。また、休み時間に教室にいた蜂を外に逃がしたら、大きな拍手をもらいました。嬉しかったです。

自立活動の時間に、毎年恒例の元本校の校長先生に来ていただき、陶芸教室を行いました。今回はランプ用の器を作っていました。1回目なので粘土で形を作っていました。子どもたちは思い思いに様々な形を作っていたので、出来上がりが楽しみです。

授業の様子 9.8

夏休みの図書館からの宿題の「としょすごろく」です。毎日、本の世界に入ることを目的にしています。読書を毎日することで、たくさんの発見があると思います。

昼休みに図書館で児童とカブトムシの学習をしていたら、4年生児童が自習をみせてくれました。算数や漢字を見せてもらえる機会は過去に何回もあったのですが、道徳の自作の文章を見たのは初めてでした。さらに、その文章に対する自分の気持ちも聞かせてくれ、しっかりと考えが述べられていました。

給食時の様子 9.8

4年生です。本来は、児童が食器を運びますが、今回は担任が食器を児童に渡して、給食の準備を進めています。

1年生です。丸い形にして給食を食べます。みんなの顔を見ながら食べるのは、ご飯が進みますね。

6年生です。完食です。ご飯は少し残っていたので「おかわりする?」と声をかけると、ご飯の前に並んでくれました。さすが、学校のリーダーです。

授業の様子 9.5

5年生です。月の各個人の目標を張っています。目につくところに張って、いつでも目につくのがいいですね。

6年生です。班別クイズをしていました。1題目は、担任の先生の輪郭を正確に書く班対抗クイズでした。とても盛り上がっていました。

本日は一斉下校訓練でした。ミートで担当・校長先生の話の終了後、訓練がはじまりました。各教室のモニタ-に地区名がうつしだされると、静かにかつ早く集合場所に集まることができました。

放課後子ども広場 3 9.3

指導員の方から、プラバンの作り方の説明を聴いてから作業が始まりました。本日は天気が悪かったので、児童を送ったのですが、「次回は何するの?」と尋ねてくる児童もいて、放課後子ども広場の活動を楽しみにしているのだなぁと思いました。

本日は、急な天気の変更により早めの終了となりました、しかし、保護者による走り方教室は大盛況でした。運動会に向けて早くはしれるといいですね。

特色ある学校づくり44 R7.9.3

白い花びらが散り、水面は花びらでいっぱいになりました。受粉の終了の合図です。その証拠に、穂が垂れてきました。実が詰まって重たくなったのですね。お米ができるのが待ち遠しいですね。

給食の準備・配膳 9.2

給食時間中に各教室を回ることが多いのですが、教室をのぞくと、先生がそっと児童の食器をもって配膳していました、とても微笑ましい感じでした。

特色ある学校づくり43 R7.9.1

5年生児童が3日間かけて、稲の絵を描いてくれました。この絵を見た教職員は「写真と思いました」と驚きの声。丁寧に描いてくれてありがとう。

2学期最初の給食 9.1

本日から2学期の給食がはじまりました。中学校給食も今日から始まりました。メニューは、ご飯・牛乳・いわしのカリカリ揚げ・ウィンナーカレー・ふくじんづけです。児童も教職員も協力して準備・配膳を行います。おいしかったです。

3年生です。マスク・帽子・エプロンをして、スムーズに食器に食材を入れ、配り係が運んでいきます。

本日のメニューです。たくさん食べました。

授業の様子 9.1

1年生です。1時間目の算数の学習の様子です。先生の話をしっかりと聞けていました。また、積極的な発言も多かったです。

2年生です。秋の野菜等を植えるため、雑草抜きをしました。どのようなものを植えるのか楽しみですね。

3年生です。社会の学習です。羽曳野市のことを学んでいました。また、家からもってきたギラファノコギリクワガタを休み時間に笑顔で見せにきてくれました。かっこよかったです。

特色ある学校づくり42 R7.9.1

西浦東ビオト-プ内の水田に「かかし」が4つ。5年生が作ったものです。すずめは最近、少なりましたが、夏休みに水田を朝早くみると、すずめが2~3羽、水田にいましたので作りました。すずめ対策はばっちりです。来校したり折に、見て下さると有難いです。

特色ある学校づくり41 R7.8.29

5年生が、すずめ対策用の「かかし」を作りました。園芸用の支柱をクロスにして、藁を貼り付け、顔をかいて仕上げました。4つ作りました。少し補強をしてから、田んぼの周りに備え付けます。事前に「「かかし」を作るからいらない服があったら持ってきてください。」と声をかけると、当日に持ってきてくれました。とても嬉しかったです。ありがとうございました。

第2回オンライン読み聞かせ 8.29

本日、2回目の保護者によるオンライン読み聞かせを行いました。8時に来校していただき、読み聞かせの本を選択していだきました。今回は3.4年生でした。ある児童は「聞いていて色々な疑問点がでてきた」と感想を述べる等、本の世界に引き込まれていました。読み聞かせ ありがとうございました。

作品展及び授業の様子 8.28

本日から明日の14:00から、図工室で校内作品展を行います。子どもたちの力作を見てあげてください。

1年生です。今から席替えをするみたいです。

2年生です。好きな図柄を選択し、色塗りをしていました。

本日から2学期がはじまりました。 8.27

本日から、2学期が始まりました。まずは始業式です。夏休みの表彰です。今回は4年児童です。近隣保育園児に対する西浦東ビオトープ説明会と壁新聞づくりの表彰です。次に6年生の教室にお邪魔しました。時間がなく6年生しかまわれなかったのですか、黒板には大きな漫画のキャラクタ-が書いてあり、担任の「2学期も元気にやっていこう」という気持ちが伝わってきました。2学期も西浦東小学校、張り切って活動し、たくさんの事を学んでいきます。

特色ある学校づくり40 R7.8.25

今年学校で羽化したヘイケボタルから生まれた幼虫です。保存会の方に確認していただきました。20匹ほどいて、来年も鑑賞会ができるように丁寧に育てていきたいと思います。

特色ある学校づくり39 R7.8.25

初年度の「かぶとむしハウス」を活用した活動。夜のカブトムシ観察会が一番の人気で、「教頭先生。もうしないんですか?」とリクエストがありました。「かぶとむし相撲」も好評で、校内のあちこちで土俵を作って行いました。

特色ある学校づくり38 R7.8.22

4年生による大きな壁新聞「石川新聞」が完成しました。6月の中頃から取り組み始め、夏休み中3日間来校し、仕上げました。本日は最終日だったので、午前と午後の部と2回作業を行いました。石川の生き物だけでなく、「西浦東ビオトープ」の未来について、4年生が考えたアイディアも掲載していますので、来校した折にはぜひとも一読して下さい。一回の廊下に展示しています。

特色ある学校づくり37 R7.8.22

2日前に出穂しましたが、本日は花が咲きました。指導してもらっている農家の方に聞くと、この時期は大切で、水田の中に入らないことと、水を欠かさないようにと教わりました。大事に育てていきたいと思います。

令和7年度ラジオ体操最終日 8.22

ラジオ体操主催者のスマイルハートの会(旧おやじの会)の皆様です。朝早くから9日間、毎日来てくださいました。ありがとうございました。

最終日だったので、たくさんのプレゼントをいただいた子どもたち。眠そうでしたが最高の笑顔でした。2学期もいい笑顔をまっているよ。

プログラミング教室 8.21

本日、羽曳野市プログラミング教室が西浦小学校で行われました。本校からは児童1名が参加しています。見学しに行くと、クロームブックで点滅や車を動かす指示をしていました。車などに自分が意図する一連の動きをさせるためには、それらに対応する命令が 必要であることを学んでいました。

つぶたん

保護者とともにプログラミングをしています。

プログラミングロボットカ-

特色ある学校づくり36 R7.8.21

夏休みも残りわずかです。みなさんはどうお過ごしですか?ラジオ体操は明日、最終日です。参加児童に「稲穂がどれかわかる?」と声をかけると、「これやろう」と教えてくれました。また「カブトの幼虫出てきた?家には幼虫おるで」と声をかけてくれる児童もいます。嬉しい気持ちになりました。いつものようにかぶとむしハウスをのぞくと、ノコギリクワガタがいました。3匹です。よく観察すると、口からブラシ(オレンジ色)を出して、バナナを吸っていました。ブラシの毛は数本重なって束になっているものが3つありました。中には片足をもちあげて吸っているノコギリクワガタもいました。観察すると色々な発見があり楽しいです。「何で?」という疑問点が学びの出発です。このような疑問点を大事にしてくださいね。2学期は、臨海学校をはじめ、運動会、修学旅行等、行事がたくさんあります。楽しみにしていてくださいね。

特色ある学校づくり35 R7.8.20

ついに本校の田んぼに稲穂が。夕方、田んぼの見回りを最中に稲穂を見つけました。まだ、数は少ないですが稲穂です。これから大きくなっていくのでしょう。見つけた時にPTA料理教室のための鳴門金時の水やりにきていた児童に声をかけると、笑顔で見に来てくれました。「稲穂見た児童で第1号やで」言うと、とても嬉しそうでした。鳴門金時の水やりいつもありがとうございます。小さいですが一個サツマイモができていました。

特色ある学校づくり34 R7.8.20

稲に水滴がついています。(稲の白い部分)今は6:30から、本校で後期ラジオ体操が開催されているので、朝の光に反射してとてもきれいに見えます。学校周辺の田んぼもみると、稲に水滴がついていました。また、稲穂になっている水田もありました。本校の田んぼはいつ頃、稲穂があらわれるのでしょうか?楽しみですね。

後期ラジオ体操 8.19

本日も快晴です。6時30分からはじまりました。子どもたちは眠そうにしていましたが、元気に体操していました。夏休み後にも元気な姿を見せてくださいね。

特色ある学校づくり33 R7.8.18

長い夏休みも残りわずか。本日から後期ラジオ体操がはじまっています。ハウスをのぞくと、かぶとむしのおす・ノコギリクワガタのおすがえさに集まっていました。数は少なくなりましたが、元気に生活しています。ただ樹液はでなくなりました。また、稲も大きく成長しています。稲の背丈は約1mぐらいでしょうか。元気に育っています。

大きく成長しました。

かぶとむしのおすです。

大型ののこぎりくわがたのおすです。

特色ある学校づくり32 R7.8.6

近隣の子ども園から、本校4年児童にお礼が届きました。先月の「西浦東ビオトープ」の自然観察会への説明してくれた事に対してのお礼です。3枚もあり、心あたたまりした。ありがとうございました。本人に早速連絡を取ると、保護者とともに来校してくれました。本人にはいい夏休みになったみたいです。

特色ある学校づくり31 R7.8.4

8月の初旬ですが、かぶとむしハウスのクヌギの枝が屋根につきそうだったので、切ったのがよかったのか、まだ樹液がでています。栄養分が木の傷口から吹き出し発酵して樹液になっているみたいです。かぶとむしハウスに入ると、甘ずっぱい匂いがしています。その証拠にハウス内をいつ見ても、かぶとむしやノコギリクワガタが樹液を吸っています。また、水田の藻とりが大変ですが、稲は順調に育っています。

自然の樹液を吸うハウス内の大型のかぶとむし

藻を除去して、心なしか喜んでいるように見える稲

特色ある学校づくり30 R7.7.28

まだまだ暑い日が続いていますが、どのようにお過ごしでしょうか?本校の水田は暑さに負けず、順調に育っています。指導をうけている農家の方が先日、来校され「よく育っている。これなら多分大丈夫}との言葉を頂きました。収穫が楽しみです。周りをよく見ると、たくさんの生き物がいます。メダカの孵化したばかりの赤ちゃんも泳いでいました。生命のゆりかごになっています。ヘイケボタルが住みよい環境になってきました。

順調良く育っています。雑草を何本か抜きました。

タニシです。大きめです。

トンボです。一休みです。

本日も暑いです 7.31

峰中校区教職員研修です。本校では「学力部会」の会場でした。2学期に児童の学びに役立てようと活発な意見がかわされました。

水田を久しぶりに見た教職員から「教頭先生。稲、すごく大きくなっていますね」と声をかけられ、見に行くと、ウスバキトンボのヤゴの羽化の抜け殻が以前より増えていました。水田の周りでたくさんのとんぼが見れるのももうすぐですね。

特色ある学校づくり29 R7.7.28

本日は、近隣のこども園の園児が来校しました。30人でした。西浦東小かぶとむし博士の一人である4年児童が、かぶとむしのつかまえかたや、かぶとむしハウスのことだけでなく、水田や野菜畑の事も説明してくれました。園児さんに「かぶとむし博士」と呼ばれ、様々な質問に答えたりグループを引率する等、大活躍でした。また、ハウス内から「かぶとむしかわいい」と喜ぶ声等、あちらこちらから聞こえてきました。なお、明日と7月30日も西浦東ビオトープ観察会を実施予定です。

本校、西浦東かぶとむし博士の説明です。

水田観察です。とんぼをみつけました。

PTAが料理教室で活用する畑の観察です。

校内用水路でのカエルやザリガニの観察です。

かぶとむしをおそるおそる触っています。

カブトムシ相撲の開始です。

特色ある学校づくり28 R7.7.24

夜のカブトムシ観察会です。児童及び保護者も含めて10人の参加者です。7時30分から8時の時間帯で開催しました。懐中電灯の光に照らされた夜のカブトムシの動きに子どもたちは夢中でした。ノコギリクワガタ同士のケンカを見た児童は「すごい。すごい」と歓声をあげていました。生き物を通じた自然学習にもつながっている西浦東ビオトープ、大盛況です。

水平社見学&第3回しゃべり場. 7.24

昨日は本校教職員の人権教育研修「水平社」の見学でした。新たな発見や思いを感じることができる研修でした。また、本日の第3回しゃべり場は、「生成AIの利活用」について 校長先生からお話がありました。 文書の要約、文章の作成補助、アイデア出し等で、活用できるようです。しかし、私も含めて操作が難しかったです。今後も研修を続けていきます。

特色ある学校づくり27 R7.7.22

本日から7月22日、25,8月22日に10:30分から、4年生が「石川学習」の壁新聞を作成しに来校しています。役割分担を決め、素早く作業をしています。それぞれの様子を聞くと「順調です」等の声。終わりの挨拶で、作品をみんなで見ると「おっー」等の歓喜の声。みんなで行う学習は最高ですね。

特色ある学校づくり26 R7.7.22

ラジオ体操の始まる前の水田の整備をしている途中で、ヤゴの羽化後と羽化直後のとんぼ(ウスバキトンボ?)を見つけました。田んぼの稲にトンボの生態が観察できる西浦東ビオトープは、すごいですね。

前期ラジオ体操はじまりました 7,22

本日から、前期のラジオ体操がはじまりました。去年は体育館の工事で中止になりましたので、1年ぶりの再開です。6:30分からはじまります。前期期間は本日より7月25日までです。

PTAによる夜間パトロール 7.18

毎年行われている夜間パトロールを行いました。校区の巡視です。教職員・児童・保護者・地域の方が集まって行われます。今回は2つに分かれて18:00頃スタートし、18:40頃終了しました。巡視の際に、地域の方に挨拶すると「ご苦労様です」と返事が返ってきました。温かい言葉をかけてもらい1学期の疲れもなくなりました。

令和7年度1学期 終業式 7.18

本日、1学期の終業式でした。体育館で終業式を行いました。感動したことはすべての学年が校歌の1番から3番までは教師のピアノに合わせて、テンポよく元気よく歌っていたことです。大きな心地よい声が体育館に響いていました。また、「西浦東ビオトープ」の稲が連日の雨でどうなるかと心配していましたが、立派に成長しています。稲の先についている雨水が夜月に照らされて光ってみえるのは、まるで無数のホタルが光っているようでした。明日から長い夏季休業になりますが、2学期にも元気な笑顔で「おはようございます」と声をかけてくださいね。

様々な事を経験する夏休みに。

たくさんの事を学ぶ夏休みに。

第3回放課後子ども広場 7.16

第3回放課後子ども広場の水遊びです。本校の放課後子ども広場の恒例の活動です。仮装したPTAと児童が水遊びをします。楽しいひと時でした。

同時進行で、体育館ではドッジボールを行いました。高学年の速いボールがとびかっていました。

特色ある学校づくり25 R7.7.16

雨の中の水田です。かぶとむしハウスが背景にあり、のどかな感じです。稲も植えた頃と比較すると、ずいぶんと成長しています。水の中にはメダカやヤゴ等が生活しています。

授業の様子 7.15

2年生です。2年生は「かぶとむし相撲」に夢中です。

4年生は書写の授業です。「左右」を書いていました。

5年生は、音楽の授業です。リコーダーを練習しています。

特色ある学校づくり24 R7.7.11

本日、古市・古市南・駒ヶ谷の各幼稚園の園児が「西浦東ビオトープ」の自然観察会に参加してくれました。1年生が西浦東ビオトープの「かぶとむしハウス」、「水田」、「野菜畑」等をグループに分かれて「ここがかぶとむしハウスです。かぶとむしがいます」等と説明しました。3ヶ月ほど前までは、園児だったとは思えないほど、お姉ちゃん・お兄ちゃんとして、園児に優しく接してくれました。園児に感想を聞くと「とても楽しかった。またきたいです」と笑顔で答えてくれました。1年生は「緊張したけど、頑張れた」と感想を述べてくれました。なお、4年生で園児にカブトムシの説明をした児童は「1年間カブトムシを育てて良かった。また機会があれば、今回よりも上手にしたい」と抱負を語ってくれました。

最初の出会いです。大きな声で挨拶しました。

かぶとむしハウスの中でかぶとむしを見ました。

水田の中のメダカを探しています。

校歌を大きな声で歌いました。

学校クイズで盛り上がりました。

わっか作りを行いました。1年生が優しく園児に説明してくれています。

特色ある学校づくり23 R7.7.10

第2弾の夜のかぶとむしハウスです。ノコギリクワガタとカブトムシがスイカを食べています。

クマゼミの羽化です。羽は透き通っているのですね。

WBGTが基準を超えていたので外ではできなかったです。しかし、子どもたちの熱望にこたえて、第2回のカブトムシ相撲を校内の涼しい場所で開催しました。行列ができる程、大人気でした。

特色ある学校づくり22 R7.7.9

カブトムシの里親の皆さんが幼虫から成虫まで育てたカブトムシが、かぶとむしハウスの仲間入りをしました。とても元気でクヌギに離すとすぐに上っていきました。また、校長先生から西浦東小かぶとむし博士として認定され、たくさんの友達から大きな拍手をもらいました。とてもいい笑顔でした。なお、4年生の里親の一人の児童は、今週の金曜日に行われる近隣幼稚園との交流会で園児対象にかぶとむしの説明をしてくれます。発表原稿も事前に丁寧に書いてくれました。

校長先生と記念撮影

自分が育てたカブトムシをハウスに離します。家でお別れ会をし、ハウスに返してくれました。

園児対象のカブトムシ説明原稿です。

七夕コンサート 7.9

七夕コンサートを開催しました。昼休みにも関わらず、たくさん来てくれました。私たちの演奏はどうでしたか?

特色ある学校づくり21 R7.7.7

西浦東ビオトープの水田にメダカが。実は5年生で学習したメダカが赤ちゃんを産んでいたので、水田にいれていました。それが成長していました。エサ等が豊富なのですね。

子どもたちや教職員がメダカの観察をしています。ある児童は「いた。いた。泳いでいる」と感激の声。2年生は「メダカ以外にも何かの卵がある」と教えてくれました。多様な生き物が住んでいますね。

特色ある学校づくり20 R7.7.4

かぶとむし相撲大会を開催しました。圧巻だったのが、図鑑に掲載されているカブトムシがノコギリクワガタを投げ飛ばすシーン。それが子どもたちの目の前で見られ、子どもたちは大喜びでした。もちろん勝ったのはかぶとむしです。

特色ある学校づくり20 R7.7.3

夜のかぶとむしハウスの昆虫の報告です。2回目です。カブトムシやクワガタムシだけでなく、クマゼミの羽化もカブトムシハウスで見られました。西浦東ビオトープの生き物がまた出現しました。そして、数匹のカブトムシが甘いバナナに誘われていました。これからどんな生き物が観察されるか楽しみです。

クマゼミの羽化

バナナに集まるかぶとむし

授業の様子 7.3

今日の献立は、子どもたちが育てたた碓井豌豆を食材としたメニューだっため、3年生の給食時間に市教委の先生と訪問しました。市教委の先生は「名前をすぐによんでくれた」と嬉しそうでした。「みんなの碓井豌豆コロッケ」を見て「早く食べたい」「おいしそう」「豆は何個入っている?」等、教室のあちらこちらから聞こえてきました。

コロッケをわり、豆の数を教えてくれました。

碓井えんどうのスライドをみました。本校も紹介されました。

給食試食会 7.3

本日は、給食試食会。市教委からも来て頂きました。給食のスライドを見てから、新給食センターの話や中学校給食等の話も聞きました

参加者で児童と同じように帽子・エプロン・マスクをして給食の準備をしました。もちろん、残食はありませんでした。

本日のメニューです。みんなのうすいえんどうコロッケに豆が入っていました。

授業の様子 7.2

ICT教育支援員に来校していただき、初めてクロームブックを活用する1年生に基礎基本を教えていただきました。

6年生の洗濯実習です。きれいに洗えたかな。天気が良いので、乾きがいいですね。

4年生は都道府県を歌で覚えていました。一度歌ってもらったのですが、完壁でした。

授業の様子 6.30

本日から個人懇談が始まります。子どもたちの頑張っている姿や学習の状況等を中心に話していきます。よろしくお願いします。「恐竜博士になりたい」と言っている児童がいたので、確か水槽のどんこは恐竜に似ているなと思ったので、写真を撮りました。また、2年生が自分たちが育てている野菜のスケッチをしていました。

恐竜か?いや、大型のどんこです。

野菜スケッチです。

特色ある学校づくり19 R7.6.30

1年生が「かぶとむしハウス」の観察をしています。何かみつけたようです。クヌギをゆびさしています。かぶとむしのオスとメスです。2匹そろって樹液を吸っています。本当の樹液がでているクヌギがある「かぶとむしハウス」は珍しく、本校の自慢です。ちなみにクヌギの根元にはカブトムシのオスが眠っていました。疲れたのかなぁ。

クヌギにかぶとむしが!

メスとオスです。

特色ある学校づくり18 R7.6.26

ヘイケボタルが羽化しました。3匹目です。少し刺激を与えるとすぐ光り出します。本校のヘイケボタルは8:00~9:00頃が一番光ります。5年生が植えた苗は、順調良く育っています。しっかりと根付いてる気がします。又、かぶとむしハウスではコクワガタのおす同士がケンカをしていました。投げられたコクワガタは、クヌギの下に落ちましたが、しばらくするとさっきまでいた場所に戻ってきました。

3匹目のヘイケボタルです。

苗、育ってます。

おす同士のケンカです。

七夕交流会 6.26

七夕交流会です。中庭で代表児童の話を聞いた後、笹に願い事をくくりにいきました。

様々願い事をかいていますね。みんなの願いがかなうといいですね。くもりがちでした。織姫様と彦星さんは会えるかな?

特色ある学校づくり17 R7.6.25

子どもたちが「夜のかぶとむしは、どのようにしているの?」という素朴な疑問を解消するため、夜のかぶとむしハウスを観察しました。すると、かぶとむしがクヌギの木をずしずしと移動していました。さすが昆虫の王様ですね。見るものを圧倒しますね。ちなみにかぶとむしは夜に活動することが多く、昼間はクヌギの下にもぐったり葉っぱの裏に隠れています。

懐中電灯の光を嫌うかぶとむし

圧倒されますね。キングです。

放課後子ども広場 2 6.25

2回目の放課後子ども広場を次世代育成課主催で開催しました。今回は去年から延期となっていた、「どんぐりバンド」の楽器作りと演奏会です。PTA役員を中心とするサポーターの方たちは、事前に子どもたちが楽器作りをやりやすくするために、前もって準備してくれていました。当日は、楽器作りの説明から始まり、4種類の楽器を作りました。その後は、子どもたちも参加した「サザエさん」や「ちびまる子ちゃん」等のみんなが知っている曲の演奏から「おもちゃのチャチャチャ」の大盛り上がりにつながりました。そして最後のアンコールのコールの後、「マツケン サンバ」の曲に合わせて、PTA役員&私、子どもたちが参加した踊りがはじまり、最高潮に盛り上がり、終了しました。また、子どもたちが音楽室から退出する時、「碓井えんどうの曲」を奏でてくれ、子どもたちがそれに合わせて歌ってました。「音を楽しむ」ことの素晴らしさを改めて思いました。

どんぐりバンドの演奏をきく児童

曲に合わせて楽器を奏でる児童

特色ある学校づくり16 R7.6.23

本日の夜7時、ミニミニヘイケボタル鑑賞会を実施しました。2匹だけですので、鑑賞会というのは大袈裟なんですが、2匹がほのかに光るのを見た参加者は「すごい。はじめてみた。」「きれい」等の感想。清少納言の「枕草子」の一文にある「蛍の多く飛びちがひたる。また、ただ一つ二つなど、ほのかにうち光て行くもをかし。」の気持ちです。今後、数日にわたって光ると思うので、本校の光るヘイケボタルに興味を持たれた方は、学校まで連絡お願いします。

光るヘイケボタルを全員でみました

水田にはサギの足跡。何かいるのですかね。

特色ある学校づくり15 R7.6.22

夏に向けて、西浦東地域に住む生き物が西浦東小のかぶとむしハウスにやってきます。普段、注意しないと見られない昆虫等が観察できるチャンスです。興味がある方は、本校まで連絡お願いします。

かぶとむしハウスの新たな仲間です。ヒラタクワガタです。水辺が近くにあるカエデ等の樹液に集まるみたいです。

中型・小型のノコギリクワガタです。南河内地域の雑木林に行くと、かぶとむしとともによくいます。

しゃべり場2 6.20

参加者からの意見でより以上に学びを深める教職員。

本日、教職員の自主的な学びの場である「しゃべり場」を開催しました。2回目です。「子どもたちのよさをみつけ、子どもたち同士をつなげるために」というテーマで私が話をしました。うなずきながら聞いてくれました。このような小さな姿勢の積み重ねが人と人をつなげることになるのですね。

特色ある学校づくり14 R7.6.20

西浦東小ビオトープに関わる生き物が動き出しました。葉っぱの上にいるのはヘイケボタルです。再び、羽化しました。夜は光っています。右の写真は、カブトムシの羽化直後の様子です。背中が白いのが分かるでしょうか?皆さんが知っているカブトムシの色になるのには時間がかかります。鮭がすぐに川に遡上しないで、河口付近でにとどまり、体を真水に慣らし、遡上に備える動きとよく似ていますね。角にある抜け殻は、土の中から出で来るときにとれます。初めてこの様子をみた教職員は「幼虫と成虫の状態しか見たことがなかったので、さなぎになると成虫の形になっているのがびっくりしました」との感想。かぶとむしの様子に驚きを隠せない様子でした。

ヘイケボタル2匹目。夜、ほのかに光っています。

羽化直後のカブトムシのおす。夏の活動に向けて、エネルギ-を蓄えています。

昼休みに放送で呼びかけると、1分もたたないうちに多くの観察者がかぶとむしハウスに。

いじめ問題を考える 6.19

本校では、子どもたちがいじめの問題を自分のこととして捉え、考えられるように、道徳や学級活動等の時間でいじめの問題を考える機会を定期的に設けています。例えば、1年生では、「友達との関わり方」をテーマとし、道徳の授業を行いました。「友達を一人ぼっちにさせない」「自分の中にある正しい気持ちを信じよう」等、学んでいます。

特色ある学校づくり13 R7.6.19

ついに、かぶとむしのさなぎがあらわれました。確認すると、4匹のさなぎがいました。すべてオスでした。少しさわると(本当はさわってはいいけない)、すごい速度で円運動をしていました。梅雨が明ける頃には、かぶとむしハウスがにぎやかになるでしょう。また、樹液も3箇所から滝のように流れています。カブトムシハウスの中に入ると、甘酸っぱい匂いがしてきます。まるで、雑木林に踏み入れた感じです。夏本番です。

特色ある学校づくり 12 R7.6.18

鳴門金時を植えています。

PTA役員が、料理教室第2弾の開催のため、鳴門金時を植えました。放課後子ども広場教室のサポーターの後に活動を行いました。野菜作りや料理教室に関心のある方は、教頭まで。

放課後子ども広場 1 6.18

昨年に引き続き、懐風館高のバレーボール教室を開催しました。優しくレシーブの仕方を教えてくれたり、コミニュケーションを大切にしたプログラムで進めてくれました。

今回が初めての懐風館高のダンス教室です。苦手な私でも音楽が流れると、つい体が動く、楽しい雰囲気でした。恥ずかしくしている児童に「一緒に踊ろう」という雰囲気であたたかく寄り添ってくれた高校生に感謝です。

特色ある学校づくり 11 R7.6.18

いよいよ、本校の米作りのスタートです。5年生が田植えをしました。初めて田植えをする児童がほとんどでした。裸足になり土に入ると「動きがとれない」と助けを呼ぶ児童やコツをつかんで泥の中をすいすい歩く児童もいました。手で植えるので均等に配置されたかどうかは微妙ですが、水田らしくなりました。米が実るように大事に育てていきたいと思います。ある児童は「とても楽しかった。農家さんの苦労が分かり、今日の夜ご飯は感謝してい食べます」と真剣なまなざしで言ってくれました。

植える苗を3束 とっています。

植え方を農家の方に教わっています。

田植えです。 初めてです。

水面にうつる木々。心癒されます。

特色ある学校づくり10 R7.6.16

4年生が総合的な学習の時間を活用し、先日行った、石川への自然観察会やホタルの出前授業でのことを図書等を活用して調べ、まとめています。出来上がりが楽しみですね。

特色ある学校づくり9 R7.6.13

ついにヘイケボタルが羽化しました。幼虫が飼育ケースの中でみえなくなって心配していたのですが、掃除のときに、3年生の児童が見つけて教えてくれました。見に行ってみるとヘイケボタルでした。思わず、その児童と握手しました。光るのが楽しみですね。光るのを見たくて、夜までまってみると、光り出しました。感動しました。おしりの発光器が2つあったので、本校のヘイケボタル第1号はオスでした。見てもらいたいです。

授業の様子 6.12

子どもたちが楽しみにしているおはなしの森による読みきかせがはじまりました。今後は学期に一回、読み聞かせ開催の予定です。

歯の磨き方教室を行いました。歯の大切さを改めて学び機会となりました。

特色ある学校づくり8 R7.6.12

地域で米作りをされている方に来ていただき、田んぼを整地して下さいました。肥料もまいてくれました。今後、5年生が田植えをする予定です。ちゃんと育つか等の不安がありますが、米作りのはじまりです。

平らに整備します

水を一杯にいれます。石川の水なので、ドジョウや小さな魚がいるかもしれません

委員会活動 6.11

図書委員会です。読書活動が盛んになるための活動を考えています。いいアィディアが浮かぶといいですね。

ひがしっ子祭りの反省をしている児童会です。成果と課題を明確にして、伝統ある取り組みを引き継いでいってくださいね。

給食の様子 6.10

給食の時間です。衛生面に気を付けながら、配膳を行っています。エプロン・マスク・帽子の3点セットです。本日のご飯は、普段の白ご飯と違って、赤米でした。

土曜参観&引き渡し訓練 6.6

「ひがっしこ祭り」の開催です、高学年が中心に動き、低学年を優しく導いてくれます。

引き渡し訓練の方法を説明しています。

特色ある学校づくり7 R7.6.5

ついに、本格的に水を入れました。低学年のどろんこ遊びはもちろんこと、5年生の社会科の水田づくりの体験を講師を招聘し、行う予定です。将来的にヘイケボタルが飛び交う水田になるといいですね。

食育教育 碓井えんどうづくり12 R7.6.4

本日は.PTA及び児童が育てた碓井えんどうを食材とした、5・6年生の調理実習で活用できるPTA料理教室を開催しました。料理は「碓井えんどうのずんだ風白玉団子」と「碓井えんどうたっぷりのお好み焼き」です。本校の事務職員は「ソースやマヨネーズの味で、碓井えんどうの味が分からなくなってしまうかな?」と思ったが、豆の味はちゃんとしていて、でも他の食材と一緒に食べることで苦手な私でも、おいしく食べることができました」と笑顔で語ってくれました。ご馳走様でした。

フライパンで焼きます

煮た碓井えんどうをミキサーにかけます

碓井えんどうたっぷりのお好み焼き。そのとなりはスイーツの碓井えんどうのすんだ風白玉団子です。

ソース等をかけ完成です。

特色ある学校づくり6 R7.6.3

本校の特色のある学校作りの一つであるホタルですが、河内長野ホタル保存会による4年生に向けてのホタルの出前授業を実施しました。日本には約30種類がいて、そのうち3種類のホタルが光るそうです。そのうちのゲンジボタルが光る様子を見て、子どもたちは「すごい。もっとホタルのことを学びたい」「ホタルのことが分かったので、嬉しかった」等の感想がありました。また、保護者の方も6人程参加ししてくれ、大人も子どもホタルについて学習を深めることができました。

盛り上がったホタルクイズ(12問)

光るホタルを見る児童

5年 非行防止教室 6.3

5年生の非行防止教室です。毎年、話を聞かせていただいているのですが、色々と考えさせられます。

「非行にかかわらない」ことを目的に児童にお話をしていただきました。子どもたちは真剣に聴いていました。

保護者によるオンライン読み聞かせ 6.3

火曜日の8:30~8:45は、教室で読書をしています。しかし、本日は第一回目の保護者によるオンライン読み聞かせを行いました。今回は低学年対象です。子どもたちはモニターをみつめ、保護者の読み聞かせに夢中でした。終了後、大きな拍手をが起こったことはもちろん言うまでもありません。読み聞かせをしていただいた保護者も「貴重な体験でした」との感想でした。保護者によるオンライン読み聞かせは、定期的に金曜日の8:30~8:45で実施予定です。読み聞かせのサポーターを随時、募集していますので興味のある方は教頭までお願いします。

図書館で行います

モニターに集中しています

特色ある学校づくり5 R7.6.2

4年生が石川河川公園の事務局の方に指導を受けながら、本校の近くを流れる南河内地域最大の川である石川の大黒橋の下で、ヨシノボリ・ヌマエビ、鯉及びナマズの稚魚等を網ですくって、生き物の観察を行いました。子どもたちは準備体操と説明のあと、一斉に川に入ると、びしょぬれになりながら生き物の採集に挑戦しました。大きなエビと小さな魚をとった児童は「水は冷たかったけど、めっちゃ楽しかった」と笑顔。別の児童は「友達が、ヨシノボリを捕まえた」と喜んでいました。指導員の方に投網の実演をみせてもらい、大興奮でした。また、サポーターとして保護者も参加し、学校から川までの引率や採集のお手伝いをしていただきました。ありがとうございました。

説明会

採集

採集後の生き物観察

古墳出前授業 6.2

6年生が古墳学習の出前授業を行いました。去年に引き続きです。この写真は土器を触り、何時代が答えるクイズの様子です。楽しみながら行うことができました。

土器の復元作業です。まるでパズルのように組み立てていきます。皆さん黙々と復元作業をしていました。

あおぞら読み聞かせ 6.2

天気が良かったので、中庭で「あおぞらよみきかせ」が始まりました。いつもと違う雰囲気で、児童は大喜びでした。

5・6年交換&1・2年合同授業 5.30

5.6年は理科と社会で交換授業をしています。5年生の理科を6年担任が、6年生の社会を5年担任が行っています。5年生に「碓井えんどう」は「グリーンピース」でと言ったら、苦笑いでした。

1.2年生は合同体育です。本日の授業はドッジボールとレクレーションゲームをしました。とても盛り上がり、体育館の外まで、歓声が聞こえてきました。

頂いたベコニアを植えました 5.29

環境美化委員会でベコニアを植えました。運動場横の花壇に植えました。どんどん育っていくのが楽しみですね。

2列に植えました。

授業の様子 5.29

本校では、月曜(朝会がない日)・火曜・金曜の8;30~8:45が読書タイムです。静かに読書をしています。

高学年がまとめた理科のノートです。さすが高学年ですね。

下校時の様子 5.28

下校時の様子です。授業が終わったら元気よく飛び出していきます。生徒指導部の先生方を中心に「気をつけて帰りましょう」と声をかけると、子どもたちから「さようなら」「先生またね」と返事が返ってきます。

メダカ水槽 5.28

今、メダカ水槽は、賑やかです。メダカは28匹いるのですが、卵は数えきれないほどあります。また、カワニナやサカマキガイもいます。その子どもたちも水槽の中で動き回っています。5年生がメダカの学習をする予定です。

授業の様子 5.27

一回目の火災避難訓練を行いました。運動場に避難するのにかかった時間は、3分11秒でした。皆さん落ち着いて、避難することができました。

5年生の調理実習でした。じゃがいもとほうれん草のおひたしを調理しました。

授業の様子 5.26

三角ベースボールをしています。バットでボールを打って走ります。ボールをティーの上に置いて打ちますので、ボールをバットに当てるのが難しいです。

6年生です。国会のしくみや国民の義務を学習しています。このあとは日本の歴史を学びます。

6年非行防止教室 5.23

6年生対象に羽曳野警察の方に来ていただき、非行防止教室を実施しました。身近に起こりうる事例をしっかり学び、今後の学校生活の心構えを学びました。

PTA文化事業 料理教室に向けて 5.23

家庭科室にPTA役員が集まりました。目的は、校内で育てた碓井えんどうを高学年の調理実習で活用できる献立を作成し、実際に料理をするためです。助言者として、栄養教諭の方にも参加していただきました。料理教室は6月4日に校内で行います。興味ある方はぜひとも参加して下さい。

授業の様子 5.22

2年生が「教頭先生見て」ともってきました。今、図工の時間で学習している蜘蛛の絵です。声をかけてくれて嬉しかったです。

4年生が図工の時間で学習しているドール人形です。軸をたてに動かすと手足が動く仕組みです。とても楽しそうでした。

6年生の校外学習です。朝は雨模様でしたが、時間をずらして目的地に向かいました。校長先生が見に行ってくれ、子どもたちの様子を教えてくれました。

スポーツテスト 5.21

本日、熱中症対策をしながらスポーツテストを実施しました。本校ではミストやテントを活用し、熱中症対策を行っています。こまめに休憩を取りながらスポーツテストを行いました。

ソフトボール投げです。

活動の休憩時間にミストがある場所で休憩しています。

授業の様子 5.20

1年生はカルタを行っています。

2年生は国語の読み取りです。

授業の様子 5.19

校舎をバックに5年生が陸上競技をしています。6年生と同じく最後まで全力で走っていました。

特色ある学校づくり4 R7.5.16

かぶとむしハウスのクヌギの樹液です。大量の樹液で生命の偉大さを感じます。今は蟻だけですが、学校のかぶとむしの幼虫を持って帰ってもらっている子どもたちのカブト虫がかぶとむしハウスの住人になる頃には、樹液のレストランも様々な虫たちで賑わうことでしょう。

食育教育 碓井えんどうづくり11 R7.5.16

本日の給食は、「豆ごはん・豚肉の生姜焼き・鶏肉のすきに・牛乳・ごはん」でした。豆ごはんの豆は、羽曳野市内の小学校11校が育てた碓井えんどうを食材にしています。お昼の放送でも放送委員会の児童が「明治時代にアメリカよりむき実採り用えんどう豆が伝わり栽培されてきました。羽曳野市碓井地区の伝統野菜です。」と説明してくれました。本日のスライドでも昨日の4小交流会の内容も流れ、教室で子どもたちは大喜びでした。

本日の給食です。おいしそうです。

ごはんにまめをのせて、食べます。

校外学習 低学年 5.16

滑り台やジャングルジムを楽しみました。

みんなで食べるおやつはおいしいですね。

特色ある学校づくり4 R7.5.15

脱皮を繰り返し、終令幼虫もいる本校のヘイケボタルですが、さなぎになるための上陸はまだ確認できていません。早くさなぎになってほしいですね。

終令幼虫?だと思います。よく動き回っています。上陸するとおしりが光るそうです。

6年 調理実習 5.15

6年生の調理実習です。ハムと野菜炒めです。6年生には感謝します。お手伝いができなかったのに、様子を見に行ったら「教頭先生も食べて下さい」と声をかけてくれました。有難くいただきました。食レポを6年生にお願いしたら「おいしい」以外の言葉を使ってしてくれました。さすが6年生ですね。

野菜やハムを細かく切ります。

油をひいて切った野菜やハムをいためます。

ハムと野菜炒めです。ハムと野菜が調和しています。

食育教育 碓井えんどうづくり10(4小交流会) R7.5.15

本日、4小(本校・駒ヶ谷小・西浦小・古市南小)で碓井えんどう交流会を本校で実施しました。PTA役員の方々もサポーターとして、参加していただきました。4校合わせての収穫は約20キログラムでした。収穫された碓井えんどうは、明日の給食の献立にある碓井えんどう豆ごはんと7月のみんなの碓井えんどうコロッケの食材になります。

4小碓井えんどう交流会のため、PTAが朝早くから2回目の収穫を行いました。

3年生代表児童が本校の良い点、中庭があること・大きな運動場がある等を紹介してくれました。

3小(駒ヶ谷小・西浦小・古市南小)の児童を歓迎するために、「碓井えんどう」の歌をリズムや振り付けを加え、元気よく歌いました。

食育・給食課の職員の方から、鞘のむき方を教えてもらい、さやむきがスタートしました。

4つのグループに分かれて、さやむきがスタートしました。みんな黙々と行っていました。体育館に「碓井えんどうの歌」の曲が流れると、あちらこちらから歌詞が聞こえてきました。

最後はアーチを使って、3小を送り出しました。子どもたちに感想をきくと「楽しかった」という声がたくさん聞こえました。

食育教育 碓井えんどうづくり9 R7.5.14

3年生が昼休みと放課後に明日の碓井えんどう交流会のために、自分たちで考えた「碓井えんどう」のダンスを見せてくれました。明日が楽しみです。

授業の様子 5.14

本日は、6年生の体育の授業にお邪魔しました。50m走です。熱中症対策をおこないながらしています。写真はスタート時のタイミングを合わせる練習です。

食育教育 碓井えんどうづくり8 R7.5.14

今年3回目の収穫を行いました。明日は3つの小学校が本校に来て、碓井えんどうの収穫を行います。

明日の4小(本校・駒ヶ谷小・西浦小・古市南小)碓井えんどう交流会のために、「碓井えんどうの歌」の練習をしています。先生の伴奏に合わせて、大きく・明るく歌い、振り付けの練習もしました。明日が楽しみですね。

授業の様子 5.13

本日は1年生の体育の授業にお邪魔しました。熱中症対策として、適宜、水分をとりながら鉄棒の授業を行い、色々な技を練習していました。たくさんの鉄棒の技ができるといいですね。

低学年校区体験 5.12

広瀬神社に行きました。何をお願いしたのでしょうか?

広瀬神社の本殿です。

手洗い場のオアシス 5.8

胡蝶蘭の花びらと似ているデンファレ

デンファレです。母の日のプレゼントに人気があるそうです。本校の養護教諭が大事に育てていて、3階の手洗い場に置いています。来校した時は、一度見てください。

夏野菜を植えました 5.8

トマト・きゅうり・なす・おくら等の夏野菜を植えています。おいしく食べられたらいいね。

本校は、冬になると流れ星がみえます。流れ星パワーで野菜が大きく育つといいですね。

3年生 モンシロチョウ観察 5.7

3年生の教室をのぞきました。すると、児童がモンシロチョウの観察をしていました。この4連休後に何匹かのモンシロチョウが逃げ出してみたいで、児童が「教頭先生、天井にもいるし、時計の下にもいるよ」と教えてくれました。数日後には教室内をモンシロチョウが飛んでいるかもしれませんね。今年から導入した飼育容器は、モンシロチョウの動きが見やすく、児童に人気です。

モンシロチョウの観察部屋

観察

蛹化が始まってます

第一回目の「しゃべり場」開催 5.2

今年から、本校では教職員のスキルを高めるため、自主的な学びの場を設けました。名付けて「しゃべり場」です。一回目はキャンバというアプリの使い方や特別活動の一つである掃除等についての意見の交流を行いました。常に学びを深め、子どもたちのためにという合言葉で日々の活動をしています。

地区別一斉下校 5.2

本日の地区別一斉下校の目的は、いざという時に、地区別グループで集まり、素早く下校や避難などの対応ができるようにするため、日頃から顔見知りになっておこう、そして、上級生のリーダーシップのもとまとまって行動できるようになっておこうというものです。各担任から登下校時に注意する点を確認し、みんなで下校しました。

図工作品1 5.2

大阪・関西万博のキャラクター、みゃくみゃくです。子どもたちが描いてくれました。

本校の中庭の様子を想像したものや自分の好きな動植物を描いていました

図書館教育活動1 5.2

今、3年から6年は図書の時間に未来のことを考えています。最初は図書館司書から説明があり、上記の内容で授業が進んでいきます。今年は大阪・関西万博の年なので、未来は考えやすいですね。その後、子どもたちは読書をしたのですが、未来に関する本を手にする児童が数人いました。

5年生の図書館の授業風景です。未来のことを書く・描くにあたって、図書館司書からアドバイスを受けています。楽しそうに未来について、考えていました。

食育教育 碓井えんどうづくり7 R7.5.1

今日は、PTAが育てている碓井えんどうをPTA役員が収穫してくれました。収穫量は、昨日の子どもたちの収穫量よりは少なかったのですが、1.05キログラムがとれました。気温が高い中、ありがとうございました。さやをとり、むく一連の作業をしていただきました。さやを取るときは、さやの根元の茎を握り、もう一方の片手で鞘を優しく引っ張るという形で収穫しました。

さやをとる

さやをむく

1.05キログラム

食育教育 碓井えんどうづくり6 R7.4.30

本日、第一回目の収穫を3年生が行いました。「大きい」「どうやってとるの?」等と言いながら収穫しました。その中で、4年間ほど碓井えんどうを収穫しているのですが、今回、子どもたちが収穫したものにとてつもない大きな碓井えんどうが混ざっていました。子どもたちも口々に「大きい」と言っていました。8cmで豆は6~8粒はいっているのが通常なのですが、お化け碓井えんどうは10.5cmありました。豆が何粒はいっているか楽しみですね。また、教室で本日の収穫量を測りました。その結果 1.95キログラムありました。次回の収穫が楽しみです。

収穫です。

左がお化け碓井えんどうです。

収穫量は?

1・95キログラムありました。

碓井えんどうを囲んで記念撮影

3・4年交換授業 4.25

交換授業の目的の一つに、 一人の教師が複数学年に関わることで、子どもの良さを多く感じられるとともに、教科の専門性を高め、児童の学力向上につなげるねらいがあります。3年生の社会の授業を4年生の担任が、4年生の理科の授業を3年生の担任が行いました。それぞれの教室をのぞくと、子どもたちは緊張している感じではなかったですが、いつもとは違う先生の話や動作を感じているようでした。これからどんな感じになるか楽しみですね。

外国語学習 4.24

今年のALTはジョン先生です。3年生の授業を参観しました。What is This? This is ~。の学習をしていました。ジョン先生の釣りのお話に興味津々でした。

特色ある学校づくり3 R7.4.23

ついに本校に、ヘイケボタルの幼虫がやってきました。ホタルを自宅で飼育されている方から、本校の特色ある学校づくりを説明すると、「子どもたちが喜ぶことは素晴らしいこと」ということで、ヘイケボタルの幼虫を分けて頂きました。とても貴重な生き物なので、5月下旬頃に本校で光って飛ぶ姿が見られるように大事に育てていきたいと思います。その方からの助言をもとに飼育環境をつくりました。(左図)ちなみに(右図)のアゲハチョウの幼虫に似た生き物がヘイケボタルの幼虫です。

大阪・関西万博に行ってきました 4.22

本日は天気も良く、社会見学日和でした。予定通り、バスで森の宮駅まで行き、大阪メトロ専用列車に乗り、会場に入りました。コモンズ館は人が多く入場するのに時間がかかりましたが、スタンプラリーも行い、多い児童で30か国のスタンプを押したみたいです。VRも体験させてもらい、ボードにのってきれいな海の様子が見えたそうです。帰校した子どもたちに感想をきくと「楽しかった」と疲れた顔でしたが、笑顔で答えてくれました。また、碓井えんどうのシールを子どもたちや教職員が見えるところに張り、迷子対策をしていました。そのおかげか誰も離れることなく、大阪・関西万博の雰囲気を楽しむことができました。大屋根リングも半周し、ガンダムとも出会いました。

食育教育 碓井えんどうづくり5 R7.4.21

本日の気温27℃。しっかりと実がついている碓井えんんどうが登場しました。大きな実が期待できそうです。子どもたちも大喜びでした。これからはどんどんと大きくなった碓井えんどうが、農場をにぎわしてくれるでしょう。

授業の様子 4.18

6年生は校歌の練習をしてました。教室の外まで歌声が聞こえてきました。4年生は算数の大きな数のまとめをしていました。先生の発問に的確に答えていました。3年生は図工です。パズルをしながら、絵画の鑑賞をしています。5年生は、来週の(火曜日)に行く予定になっている大阪・関西万博に行くにあたっての留意事項を聞いていました。1.2年生は、2年生が1年生を引っ張る形で学校探検をしました。家庭科室をみています。最後の写真は、3階多目的室から見える二上山です。今日は雲がかかっていますが、晴れているときは一本一本の木々が見えます。

食育教育 碓井えんどうづくり4 R7.4.17

本日の気温24℃。碓井えんどうも育ってきました。5月には収穫の予定です。楽しみですね。雑草を刈っているとカエルがいました。春を感じます。子どもたちも春の陽気に誘われて碓井えんどうを見に来てくれました。大きく育っている豆を見て「めっちゃ大きい」と報告してくれました。

ブックステーション 4.17

ブックステーションには、定期的に見本の本のページを変化させているのですが、今回も本校の図書館司書がページをめくってくれたのかとおもいきや、ちがうそうです。もちろん私でもありません。一体誰でしょうか?気づいてくれてページをかえてくれたことに喜びを感じました。また、ブックステーションの隣には、HPや学校・学級だよりでは発信していない児童の様子や保健・図書館だより等を掲示しています。来校した時は、立ち寄ってご覧ください。

1年生初めての給食&5年生の図工 4.16

1年生、6年間の給食の始まりです。記念すべき最初のメニューは、りんごぱん・てりやきハンバーグ・ドレッシングサラダ・ミネストローネ・牛乳です。「全部、おいしい」という声がいたるところで聞こえてきました。5年生は中庭に出て、好きな草をとってきて絵を描いていました。筆の使い方も細かい上にダイナミックな描き方でした。

授業の様子 4.16

3年生は理科の発芽を学ぶため、マリーゴールドを植える準備をしています。去年、碓井えんどうの発芽を観察したことを思い出すと、きっと発芽のことがよりよく分かると思いますよ。4年生は新出漢字を学んでいました。書き順を声を出しながら覚えていました。楽しそうでした。

新1年生 明日から給食です 4.15

1年生は明日から給食です。そのため、栄養教諭から給食指導をしてもらいました。給食が作られる過程のビデオをを興味津々で見ていました。

大きなしゃもじで大きな器をかきまぜています。とても楽しそうですね。

玄関前がブックステーション 4.11

玄関前がリュニュ-あるしました。本校の図書館司書がしてくれました。つい、本に手が伸びてしまう案内ですね。

本校に従来からあった寄贈図書を整理し直しました。とても見やすくなっています。来校したときは、ぜひ立ち寄ってください。素晴らしい本との出会いがあることでしょう。貸出はいつでもできますので、教頭及び図書館司書に声をかけてください。

特色ある学校づくり2 R7.4.11

河内長野でホタルの保存をされている方にお越しいただき、本校での特色ある学校づくりの一つであるホタルの飼育ができるかどうかの相談をしました。たくさんのご助言を頂き、ありがとうございました。ホタルの光が中庭でみれたら、美しいなと思う今日この頃です。ちなみに写真に写っている(右上方の2匹)のは、ゲンジボタルの幼虫です。ゲンジボタルは、日本で光る大きいホタルです。

特色ある学校づくり1 R7.4.10

きれいなフラワーハートが中庭にあります。特色のある学校づくりの一環として児童が整備しています。フラワーハートの前の黄色のチューリップも大きな特徴です。来校したときはご覧になって下さい。

食育教育 碓井えんどうづくり2 R7.4.9

気温23℃。暖かい日が続いています。実が咲きました。まだ、豆はできていないみたいですが、これからどんどん大きくなっていくことでしょう。

授業の様子 4.9

1年生と2年から6年生との対面です。様々なゲームをして親睦を深めました。

4年生の算数の授業です。先生の発問に積極的に答えていました。

令和7年度から給食の配膳が変わります。教室にはトレ-が10枚だけとなり、配り係の児童がトレ-におかずやパン等をのせて、クラス全員に配膳していました。

食育教育 碓井えんどうづくり1 R7.4.7

現在、3年生とPTA役員が育てている碓井えんどうの花が咲き乱れています。黄色の花から白の花へ そして、実へと成長していきます。明日は始業式です。みんなの笑顔に会えるのが楽しみです。

あまごが水槽の仲間に 4.7

奈良 黒滝村産 アマゴ

今年もあまごが水槽の仲間入りをしました。水温が低い渓流に住む魚ですが、水槽の中で元気に泳いでいます。イクラを餌にして釣り上げたのですが、水槽の中ではいくらは食べませんでした。今度、固形の餌をあげてみようと思います。

令和7年度 入学式 4.4

本日、第33回入学式を挙行しました。新入生は8名です。全児童114名のスタートになります。1年間、児童が楽しく過ごしていけるよう、教職員一同力を合わせて頑張ります。1年間、よろしくお願いします。

- この記事に関するお問い合わせ先

-

羽曳野市立西浦東小学校

大阪府羽曳野市広瀬75番3号

電話番号:072-958-8100

ファックス番号:072-958-8102

更新日:2025年12月25日