SE推進事業

学校公開を実施します。

令和8年1月22日(木曜日)に学校公開を実施します。(※教員対象)

本稿の研究テーマは

『学びを言語化する』 ~「ふりかえり」と「価値づけ」~

とし、全校で、「協働学習」とその学びを見とる「ふりかえり」の実践をめざします。

指導案は以下のリンクからご確認ください。

当日、学校では配付をいたしませんので、必要であれば印刷してお持ちいただけますと幸いです。

第3回 校内研究授業を実施しました!

10月21日(火曜日)に、今年度3回目の校内研究授業を実施しました。

研究授業は数学科、3年3組のみなさんに協力してもらいました!

単元は「y=ax2」。ふりこのひもの長さと周期の関係を式で表す学習を行いました。

授業の中で、生徒たちは実際に様々な長さのひもを利用してふりこを作成し、周期を計測し、そのひもの長さと周期の関係を探る中で、二乗に比例する関数であることに気づき、yをxの式で表すことができました。

また、ふりこの周期は、ふりこの重さや手を離す高さには影響しないことも体験を通して学習することができました。

今回の授業では、「複線型」での授業を行い、協働的な学びについて実践を行いました。一人ひとりの生徒が課題を達成できるよう、進んで取り組める生徒は周りの生徒に働きかけることができること、また、お互いの進捗や取組み具合をタブレットを用いて共有することで、それらの活動が行いやすくなることをめざしました。

これまでの「授業観」とは大きく異なる授業ではあったので、我々教員も戸惑いながらではありますが、「自ら課題を解決していく力」の育成のためには、教員が教えるだけの授業では不十分であること、こうした授業を少しずつでも実践していくことの大切さが感じられました。

第2回 校内研究授業を実施しました!

9月17日(水曜日)に、今年度2回目の校内研究授業を実施しました。

研究授業は国語科、1年2組のみなさんに協力してもらいました!

題材は、「ちょっと立ち止まって」。本文では、錯視を利用した絵画などを用いて、視点を変えて多面的に物事を見つめることで、新たな視点を獲得することができることが語られています。

授業では、海水浴場の絵をもとに、描かれている人々の中から主人公を設定して物語を作る活動を行いました。

作った物語をお互いに見比べる中で、同じ主人公を設定していても違う物語になることを確認しつつ、一方で、似たようなストーリー展開になっている物語もあることにも注目しました。さらに、こうした物語の違いだけでなく、気づいた相違点にも違いがあることから、それぞれの生徒の視点の違いに着目することができました。

この視点に気づくことが多面的な視点を獲得できる、つまりはメタ認知的な力を育むことができると感じさせる授業となりました。

生徒たちは、「一方の意見だけで判断しないようにしよう」「登場人物の視点に立って物語を読み取ってみよう」とこれからの生活や学習に結び付けようとふりかえりをしていました。

なぜ成長しなければならない? ~全校集会にて~

6月20日(金曜日)、全校集会にて講話を行いました。

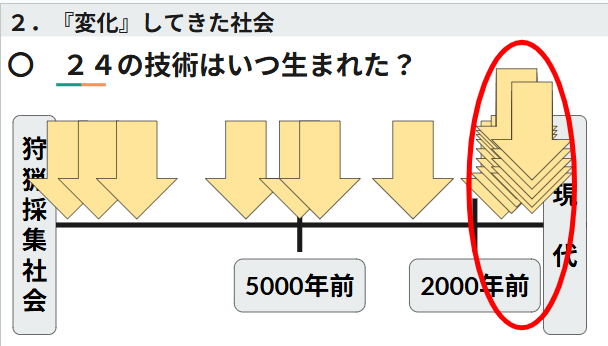

「メタ認知力」や「ふりかえり」の必要性を伝えるために、社会の変化のスピードについて紹介しました。

「社会の変化のスピードが速くなっている」ことはもはや常套句であり、「本当に現代ならではなのか?」と感じることもあり、実感が伴いにくい部分でもあるように感じます。

そこで、「社会を変えた24の技術」と言われる「汎用技術」とその誕生時期について紹介を行い、本当に「社会の変化のスピードが速くなっている」ことを感じてもらいました。

また、そんな現代では、「社会の変化についていくこと」ももちろん大切ではあるものの、そもそも、「社会の変化に気づく力」、あるいは、「自分の変化に気づく力」も必要であり、そのためには日々の活動の「ふりかえり」を行うことが大切である、と伝えました。

第1回 校内研究授業を実施しました!

6月10日(火曜日)に、今年度1回目となる校内研究授業を実施しました。

研究授業は家庭科で実施し、2年2組のみなさんに協力してもらいました!

題材は「食品の選択と購入」。特に、生鮮食品にスポットをあて、食品の鮮度や品質を見分けるポイントについて学びました。

授業では、Canvaのワークシートにたくさんの食品の写真を並べ、それらの写真から品質や鮮度が良いと考えられるものを選ぶという活動を行いました。

さらに、「なぜそう判断したのか?」について具体的に言語化する、ということに重点を置いた授業となりました。

生徒たちのふりかえりには、「ドリップがあるほうがおいしいのかと思っていた!」「スーパーで買い物をするときには、今日習ったことを意識してみたい」など、学びから得た気づきや、これからの生活に生かそうとする様子が見られました。

令和7年度 校内研究テーマについて

令和7年度の校内研究テーマを次のように設定しています。

『学びを言語化する』

1.「ふりかえり」を評価に取り入れた授業づくり

2.インプット・アウトプットに価値づけをする

「生きる力」や「粘り強さ」、「コミュニケーション能力」など、テストの点数だけでは測ることが難しい力がたくさんあります。近年、こうした力のことを、「非認知能力」ということが多くなってきました。

また、ただ問題が解けるようになる、何かが理解できるようになるだけでなく、なぜ解けたのか、なぜ理解できたのか、と自分の考え方にも視点を向けることの必要性も取り上げられています。こうした「自分の認知を認知する力」は「メタ認知力」と呼ばれています。

誉田中学校でも、こうした「非認知能力」や「メタ認知力」の向上をめざした学習活動を行うことをめざし、校内研究テーマを設定しました。

このページでは、今年度の誉田中学校での学力向上にかかわる活動について、取り上げていこうと思います。

更新日:2026年01月20日