子ども・子育て支援新制度について

子ども・子育てをめぐる様々な課題を解決するために、平成24年8月「子ども・子育て支援法」という法律ができました。

この法律と、関連する法律に基づいて、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進めていく「子ども・子育て支援新制度」が平成27年4月にスタートします。

子ども・子育て支援新制度の概要

(内閣府発行「子ども・子育て支援新制度 なるほどBOOKすくすくジャパン」より)

新たな制度の目的について

質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供

幼稚園と保育園の機能を併せ持つ「認定こども園」制度の改善を図ります。「認定こども園」の中でも「幼保連携型認定こども園」の設備や運営に関する基準、提供される教育、保育の内容など新たに定められます。

保育の量的拡大・確保、教育・保育の質的改善

従来の幼稚園、保育園に加え「認定こども園」の普及を図ります。また、「家庭的保育」や「小規模保育」等の「地域型保育」を創設して、教育・保育の量や種類を増やします。質の改善のため、幼稚園や保育園、認定こども園等の職員配置や処遇改善を目指します。

地域の子ども・子育て支援の充実

共働きの家庭だけではなく、家庭での子育て支援も充実を図ります。身近な子育て支援・相談や放課後児童クラブなど、地域のさまざまな子育て支援を充実していきます。

「新制度」の対象となる施設や事業について

保育園(0~5歳)

保護者の就労等のため、保育を必要とする乳児または幼児を保護者に代わって保育を行うことを目的とする施設です。羽曳野市には、14園(市立5園、私立9園)あります。

幼稚園(市立4~5歳、私立3~5歳)

小学校入学までの幼児が、さまざまな遊びを通じた教育により、小学校以降の学習の基盤を培うことができる学校です。羽曳野市には15園(市立14園、私立1園)あります。

認定こども園(0~5歳)

幼稚園と保育園の機能や特徴を持ち合わせ、地域の子育て支援も行う施設です。保護者の就労にかかわらず、入園が可能です。現在、羽曳野市内には認定こども園はありませんが、私立の幼稚園や保育園の意向を踏まえながら、その取り組み方法等を検討していきます。

地域型保育(0~2歳)

基本的には少人数(19名以下)で、0~2歳の子どもを預かる保育です。「地域型保育」には、さらに4つのタイプがあります。

- 家庭的保育:家庭的な雰囲気の下での、少人数(定員5人以下)で行う保育

- 小規模保育:少人数(定員5~19人以下)で、家庭的保育に近い雰囲気で行う保育

- 居宅訪問型保育:障がいや疾病等で集団保育が困難な場合、保護者の自宅にて1対1で行う保育

- 事業所内保育:会社の事業所の保育施設等で、従業員の子どもと地域の子どもを一緒に行う保育

子ども・子育て支援新制度に関するQ&A

Q:「新制度」への移行について、どのような取り組みを行うのですか?

A:羽曳野市では、3つの取り組みを行っています。

- 「ニーズ調査」

「新制度」の実施に向けて、地域の実情を把握するために、平成25年度に「ニーズ調査」を行いました。この「ニーズ調査」は、0歳から小学6年生までの保護者計2,600人を無作為抽出して、アンケート調査を実施しました(調査報告書)。 - 「子ども・子育て支援事業計画」

「ニーズ調査」の結果をもとに、地域の実情等を考慮して、これからどのようなサービスや施設等を、どのくらい、いつまでに実施して整備していくかを定めた「計画」を平成26年度に作成します。「計画」は、平成27年度から5年を一期としたものとなります。 - 「地方版子ども・子育て会議」

「計画」をはじめ「新制度」のさまざまな施策について、意見交換を行う場として、各自治体で「子ども・子育て会議」を設置することになっています。羽曳野市では、「地方版子ども・子育て会議」として、「はびきのこども夢プラン推進委員会」で議論しています。「はびきのこども夢プラン推進委員会」は、市民の代表の方、保育園や幼稚園、小学校といった子育て支援にかかわる諸団体や学識経験者など21人で構成されています。

Q:新制度において、保育サービスを受けるにはどうすればいいの?

A:子ども・子育て支援新制度では、幼稚園や保育園などを利用するにあたり、3つの区分の認定を受けて頂くことになります。

- 「1号認定」 満3歳以上で、教育を希望される場合...幼稚園、認定こども園

- 「2号認定」 満3歳以上で、保育が必要な場合...保育園、認定こども園

- 「3号認定」 満3歳未満で、保育が必要な場合...保育園、認定こども園、地域型保育

Q:保育が必要な場合(2号認定・3号認定)とは?

A:保育が必要とする場合は、以下のいずれかに該当するような事由が必要となります。

- 就労(フルタイムのほか、パートタイムや居宅内労働など)

- 妊娠、出産

- 保護者の疾病、障がい

- 同居又は長期入院等している親族の介護や看護

- 災害復旧

- 求職活動

- 就学

- 虐待やDVのおそれがあること

- 育児休業期間中に、すでに保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要な場合

- その他、上記に類する状態として、市が認める場合

Q:新制度において、保育園等での保育を利用する場合にはどうすればいいの?

A:子ども・子育て支援新制度での利用の流れは、以下のとおりとなります。

- 市町村に「保育の必要性」の認定を申請します。

- 市町村から認定証が交付されます。

- 保育園等の利用希望の申込みをします。

- 申請者の希望、保育園等の状況などにより、市町村が利用調整します。

- 利用先の決定後、契約となります。

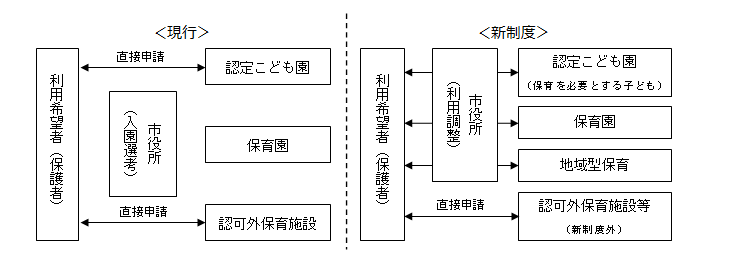

Q:利用調整って何ですか?

A:現在、市で行っている保育園への入園選考事務については、認定こども園(保育を必要とする子どものみ)、地域型保育事業も対象に加えて、利用調整を実施します。

Q:新制度で増える教育・保育の場について、教えてください。

A:新制度では、幼稚園と保育園に加えて、両方の良さをあわせ持つ認定こども園の普及と、新たに少人数の子どもを保育する事業が創設されました。

- 幼稚園(3~5歳)

小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を行う学校 - 保育園(0~5歳)

就労などのため家庭で保育のできない保護者に代わって保育する施設 - 認定こども園(0~5歳)

教育と保育を一体的に行う施設 - 地域型保育(0~2歳)

施設より少人数の単位で、0~2歳の子どもを預かる事業

Q:「地域型保育」について教えてください。

A:地域型保育には4つのタイプがあります。

- 家庭的保育(保育ママ)

- 小規模保育

- 事業所内保育

- 居宅訪問型保育

Q:新制度において、保育園や幼稚園への利用申込みを行う際には、どのようになるのですか?

A:保育園の利用申し込みについては、従来どおり市へ申込みを行っていただきます。その際には、市から利用のための認定を受けていただくことが必要になります。

幼稚園については、新制度の仕組みに入る幼稚園では、従来どおり幼稚園へ申込みを行っていただきます。また、この際にも市から利用のための認定を受けていただくことが必要になります。

幼稚園のうち、新制度の仕組みに入らない幼稚園は、入園方法は今までどおりとなります(認定を受けていただく必要はありません)。

Q:保育園の入園申込について、保育の必要量の区分があると聞いたのですが、どういうことですか?

A:保育の必要性が認定された場合、つまり2号認定・3号認定を受けた場合、保護者の就労時間の違いによって、「保育標準時間」と「保育短時間」に区分されます。

- 「保育標準時間」…保育の利用時間は11時間

- 「保育短時間」…保育の利用時間は8時間

保護者の就労時間について、フルタイムでの就労では保育標準時間、パートタイムでの就労では保育短時間の利用となります。

Q:保育園や幼稚園の入園申込の際に、「支給認定」を受けるということを聞いたのですが。

A:「新制度」では、就学前の子どもの教育・保育を保障するために、「支給認定制度」が導入されます。今までの「Q&A」でも紹介してきましたが、再度ご説明します。

支給認定の申請の対象者は、保育園・幼稚園・認定こども園等、新制度の傘下に入る施設を希望する児童全員が対象です。

- すでに保育園や幼稚園等に通われている園児も、申請が必要です

(園から書類をお渡しします)。 - 支給認定は、「1号認定」・「2号認定」・「3号認定」の区分があります。

1号認定:満3歳以上で保育を必要とせず、教育を希望する場合

2号認定:満3歳以上で保護者の就労等で家庭での保育が困難な場合

3号認定:満3歳未満で保護者の就労等で家庭での保育が困難な場合 - 支給認定の申請については、保育園等は平成26年12月3日から受付を行います。

受付場所は、現在保育園等に通っている場合はその施設、それ以外の場合は市役所で行います。

私立幼稚園のうち新制度の仕組みに入らない園もありますが、その場合は従来どおりの入園手続きになります。

Q:新制度では、保育園や幼稚園等以外に、子育て家庭への支援は他に何かあるのですか。

A:新制度は、共働きの家庭だけではなくて、地域のすべての家庭の子育てを支援する仕組みです。たとえば、次の事業等があります。

- 地域子育て支援

拠点地域の身近なところで、子育て中の親子が気軽に交流し、子育て相談などができる場所を提供します。 - 利用者支援

子どもと保護者が必要とする子育て支援を選択して、円滑に利用できるように地域子育て支援拠点事業等の身近なところで、情報の提供や相談・援助等を行います。 - 養育支援

訪問養育支援が特に必要な家庭を訪問し、養育に関する指導や助言等を行うことにより、家庭での適切な養育の実施を確保します。 - 乳児家庭全戸訪問

生後4ヶ月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報の提供や養育環境等の把握を行います。

国の資料集

- この記事に関するお問い合わせ先

更新日:2024年01月19日